![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() February 22, 2025 12:37

February 22, 2025 12:37

![]() 607

607

![]() 0

0

हाल ही में केरल के कोट्टायम स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज और तिरुवनंतपुरम स्थित सरकारी कार्यवत्तोम कॉलेज में रैगिंग की घटनाओं ने रैगिंग के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है।

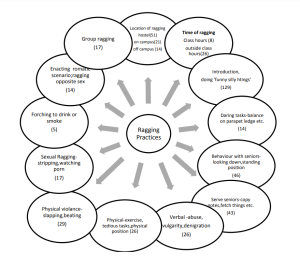

रैगिंग को उसकी गंभीरता और प्रकृति के आधार पर तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

यद्यपि रैगिंग BNS के अंतर्गत कोई विशिष्ट अपराध नहीं है, फिर भी इसके लिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है:

रैगिंग एक मूलभूत समस्या है, जिसके लिए छात्रों, संस्थानों और अधिकारियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। कानूनों को सख्ती से लागू करके, जागरूकता बढ़ाकर और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारत रैगिंग को समाप्त किया जा सकता है तथा सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बना सकता है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments