![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() April 25, 2025 02:56

April 25, 2025 02:56

![]() 567

567

![]() 0

0

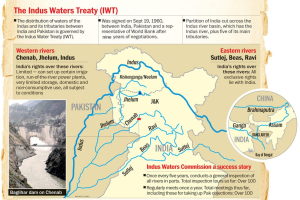

भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security-CCS) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी हमले के जवाब में 5 सूत्री कार्य योजना लागू की है।

हाल ही में पहलगाम हमले के मद्देनजर भारत के निर्णायक कदम (सिंधु जल संधि को निलंबित करना, सीमा बंद करना और राजनयिक संबंधों को कमतर करना) सीमा पार आतंकवाद के प्रति जीरो-टाॅलरेंस के दृष्टिकोण की ओर एक दृढ़ बदलाव का संकेत देते हैं। हालाँकि शांति अभी भी वांछनीय है, सुरक्षा और जवाबदेही अब किसी भी भविष्य की भागीदारी के लिए अपरिहार्य आधार रेखा बन गई है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments