![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() May 05, 2025 02:39

May 05, 2025 02:39

![]() 430

430

![]() 0

0

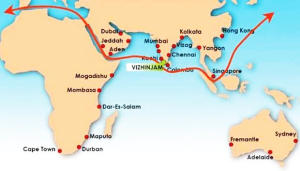

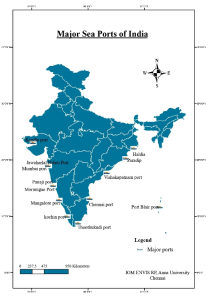

हाल ही में प्रधानमंत्री ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,800 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विझिंजम अंतरराष्ट्रीय गहरे जल आधारित बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया, जो भारत की बंदरगाह-आधारित विकास रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

विझिंजम बंदरगाह का आरंभ होना और सागरमाला तथा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जैसी पहल बंदरगाह आधारित विकास, आर्थिक विकास, वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्द्धा और रोजगार सृजन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। लॉजिस्टिक्स लागत, कनेक्टिविटी और स्थिरता जैसी चुनौतियों का समाधान करके भारत एक अग्रणी समुद्री केंद्र के रूप में उभर सकता है, जिससे जीडीपी और क्षेत्रीय विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments