![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() June 21, 2025 01:30

June 21, 2025 01:30

![]() 368

368

![]() 0

0

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफाॅर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (Performance Grading Index- PGI) 2.0 रिपोर्ट जारी की गई।

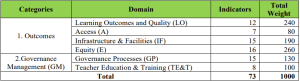

PGI 2.0, स्कूली शिक्षा को 6 डोमेन में मूल्यांकित करता है:-

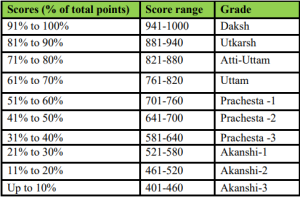

वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए PGI 2.0 रिपोर्ट भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण प्रगति को उजागर करती है, जिसमें चंडीगढ़ जैसे शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बुनियादी ढाँचे और शासन में अग्रणी हैं, फिर भी सीखने के खराब परिणाम और उच्च ड्रॉपआउट दर जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। NEP 2020 को लागू करने, शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाने और डिजिटल डिवाइड को पाटने के निरंतर प्रयास सभी के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments