![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() September 25, 2025 02:37

September 25, 2025 02:37

![]() 402

402

![]() 0

0

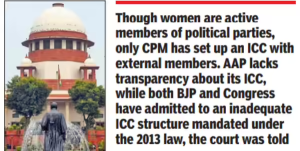

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की याचिका को खारिज कर दिया।

“POSH अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। फिर भी, राजनीतिक दलों और अन्य अर्द्ध-व्यवसायिक स्थानों को इसके दायरे से बाहर रखने से एक गंभीर सुरक्षा अंतराल उत्पन्न होता है। उचित लैंगिक न्याय और समावेशिता के लिए, भारत को कार्यस्थल की परिभाषा पर पुनर्विचार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीति तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाएँ कानूनी सुरक्षा उपायों के दायरे से बाहर न रहें।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments