![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() September 27, 2025 02:24

September 27, 2025 02:24

![]() 351

351

![]() 0

0

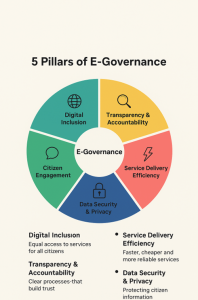

विशाखापत्तनम में आयोजित ई-गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन (28th National Conference on e-Governance – NCeG) में ‘विशाखापत्तनम घोषणा’ को अपनाया गया।

विशाखापत्तनम घोषणा-पत्र में समावेशी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन हेतु एक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें एआई, अनुकरणीय राज्य मॉडल, जमीनी स्तर की पहल, साइबर सुरक्षा और सहयोगात्मक साझेदारियों का उपयोग करते हुए दक्षता, पारदर्शिता एवं सुगमता को बढ़ाने की योजना है, ताकि भारत को विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जा सके।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments