![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() November 24, 2025 01:59

November 24, 2025 01:59

![]() 159

159

![]() 0

0

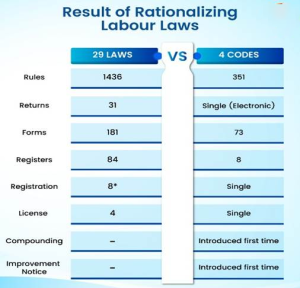

भारत सरकार ने घोषणा की है कि 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताएँ लागू हो गई हैं, जिनके माध्यम से 29 वर्तमान श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित किया जाएगा।

29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध करने का कार्य दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने तथा प्रणाली को अधिक कुशल एवं समसामयिक बनाने के लिए किया गया।

श्रम संहिताएँ आधुनिक, सरलीकृत श्रम ढाँचा प्रदान करती हैं, लेकिन उनकी सफलता अब पूरी तरह से राजनीतिक समन्वय, राज्य-स्तरीय क्षमता तथा कठोर, श्रमिक-केंद्रित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments