Duration: Feb 18, 2024 - Dec 31, 2024

Duration: Feb 18, 2024 - Dec 31, 2024

Validity: Till the Exam

Live Lectures

Counselling and guidance at offline centers

One to One telephonic mentorship

Seminars / Topper's Talk at offline center

कैंसर जीनोमिक्स

कैंसर के इलाज से संबंधित सरकारी पहल

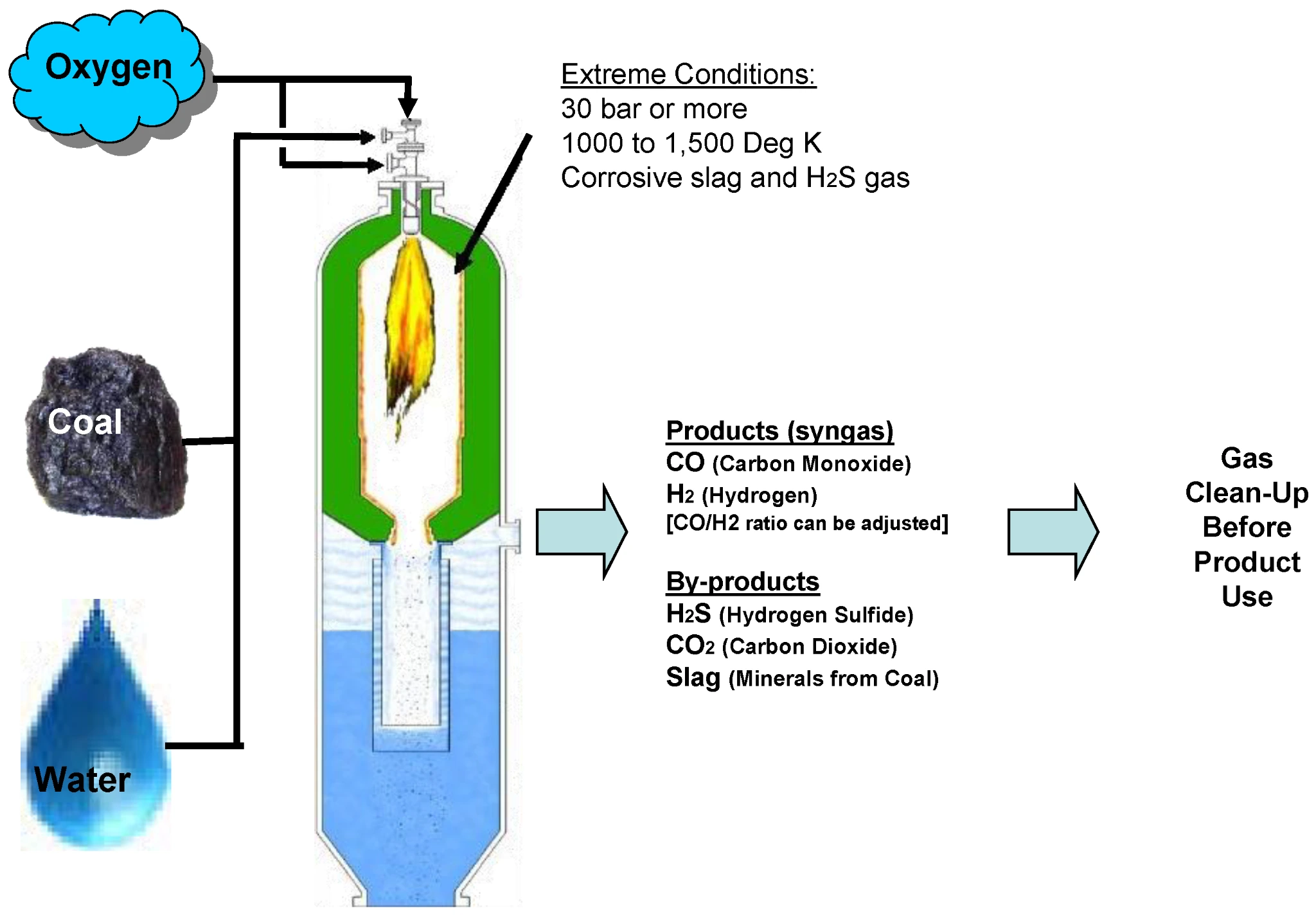

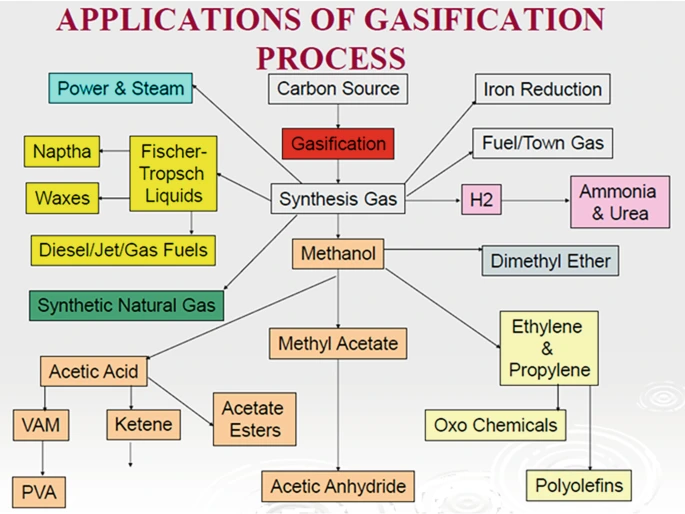

कोयला गैसीकरण क्या है?

कोयला गैसीकरण क्या है?

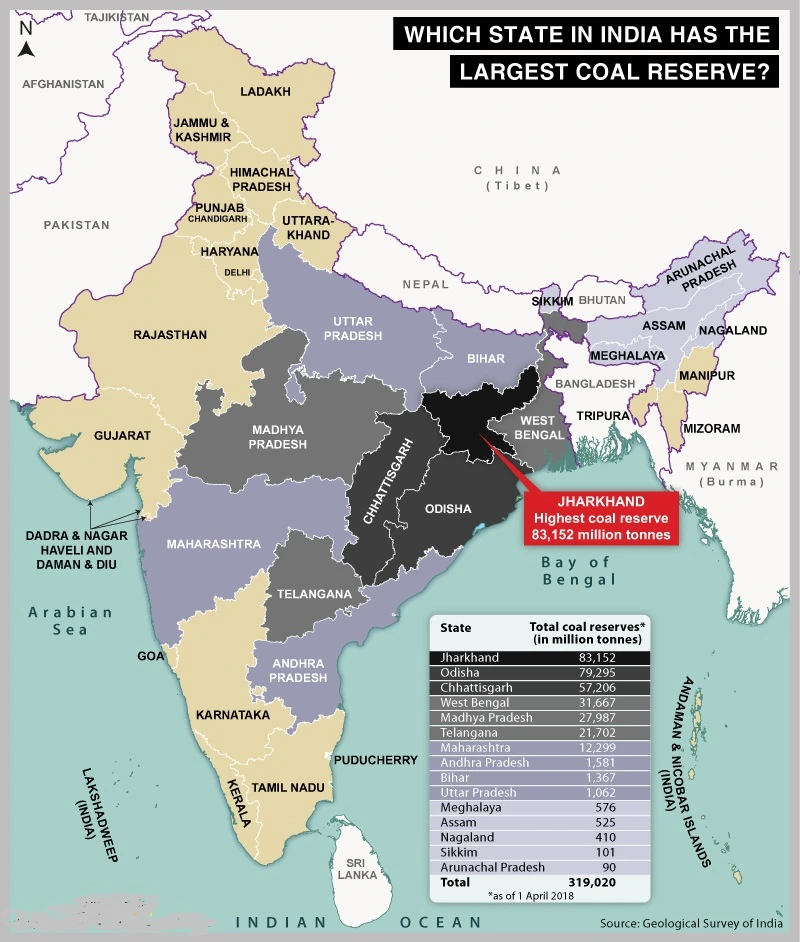

कोयला गैसीकरण की आवश्यकता

कोयला गैसीकरण की आवश्यकता

![]() MPSC Rajyaseva Prelims Full Length Test Series 2024

MPSC Rajyaseva Prelims Full Length Test Series 2024

Hinglish

299

499

((For Full Batch))

![]() 40% OFF

40% OFF

<div class="new-fform">

</div>