![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() June 10, 2025 02:59

June 10, 2025 02:59

![]() 832

832

![]() 0

0

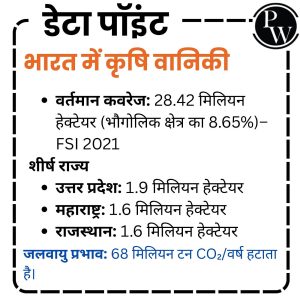

हाल ही में एक शोध पत्र ‘कृषि वानिकी: हरित संरक्षक’ (Agroforestry: The Green Guardian) प्रकाशित हुआ, जिसमें यह पता लगाया गया कि कृषि वानिकी को किसानों की आजीविका का समर्थन करने, कार्बन को पृथक करने और पूरे भारत में पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए कैसे बढ़ाया जा सकता है।

भारत में कृषि वानिकी में किसानों की आजीविका को बढ़ाने, कार्बन को पृथक करने और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए मजबूत नीतिगत सुधारों और समावेशी रणनीतियों के माध्यम से कानूनी, आर्थिक और तकनीकी बाधाओं को दूर करना होगा। राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिरता के साथ सामंजस्य स्थापित कर, कृषि वानिकी जलवायु अनुकूल कृषि और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ा सकती है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments