![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() October 27, 2025 02:44

October 27, 2025 02:44

![]() 364

364

![]() 0

0

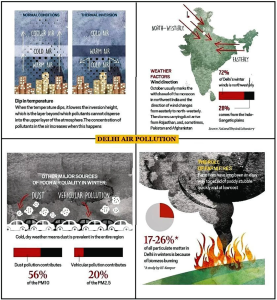

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण II को लागू कर दिया है, क्योंकि शहर की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुँच गई है।

|

311 और ग्रीन दिल्ली ऐप दिल्ली के नागरिकों के लिए नागरिक और पर्यावरणीय मुद्दों की रिपोर्ट करने और उन पर नजर रखने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन हैं। |

वायु प्रदूषण समाज के लिए एक बड़ा खतरा है, विशेषकर दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ प्रत्येक वर्ष यह समस्या देखने को मिलती है। इसलिए इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान निकालने के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments