![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() July 25, 2025 03:56

July 25, 2025 03:56

![]() 350

350

![]() 0

0

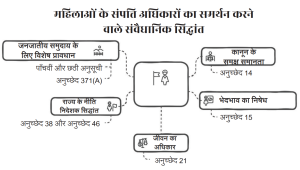

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की है कि आदिवासी समुदाय की महिलाओं को भी अपने परिवार की पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त है।

महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान करना, ऐतिहासिक कानूनों और न्यायिक उदाहरणों से सुदृढ़, लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है। फिर भी, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए संवैधानिक गारंटी और व्यावहारिक प्रथाओं के बीच के अंतराल को पाटना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments