![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() March 19, 2025 03:20

March 19, 2025 03:20

![]() 321

321

![]() 0

0

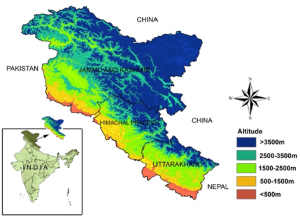

हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में माना दर्रे के पास सीमा सड़क संगठन (BRO) परियोजना स्थल पर हिमस्खलन हुआ।

भारत में प्रभावी हिमस्खलन प्रबंधन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें उन्नत पूर्वानुमान, जलवायु-लचीला बुनियादी ढाँचा, सामुदायिक जागरूकता तथा कठोर जोनिंग विनियमन शामिल हों। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर तथा अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करके, भारत हिमस्खलन से संबंधित जोखिमों को काफी हद तक कम कर सकता है तथा हिमालयी क्षेत्र में संवेदनशील समुदायों की रक्षा कर सकता है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments