![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() September 15, 2025 03:06

September 15, 2025 03:06

![]() 193

193

![]() 0

0

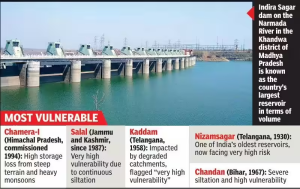

IISER, भोपाल द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि अवसादन के कारण पूरे भारत में जलाशयों के भंडारण में 50% की कमी आई है। इससे विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल सुरक्षा, विशेष रूप से हिमालय, नर्मदा-तापी बेसिन तथा पश्चिमी घाट में, खतरे में पड़ रही है।

नेहरू ने बाँधों को ‘आधुनिक भारत के मंदिर’ कहा था, बाँधों का आधुनिकीकरण सुरक्षा और स्थायित्व के साथ किया जाना चाहिए। इन्हें मजबूत करने से सतत् विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) और सतत् विकास लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) को बढ़ावा मिलता है, आजीविका सुरक्षित रहती है, आपदा की संवेदनशीलता कम होती है, और भावी पीढ़ियों के लिए समान, दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित होता है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments