![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() December 10, 2024 03:06

December 10, 2024 03:06

![]() 409

409

![]() 0

0

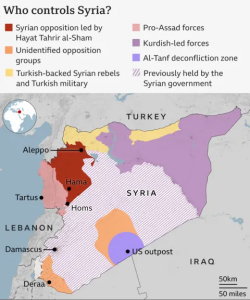

हाल ही में सीरियाई विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल-असद के 24 वर्ष पुराने शासन सत्ता को समाप्त कर दिया, जिसके कारण उन्हें रूस में शरण लेनी पड़ी।

सीरिया में बशर अल-असद की सरकार का पतन इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिससे भारत के लिए अस्थिरता एवं संभावित सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। पश्चिम एशिया में विकसित हो रही शक्ति गतिशीलता के बीच अपने हितों की रक्षा के लिए भारत से एक सूक्ष्म और सक्रिय विदेश नीति संबंधी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments