![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() March 20, 2024 05:00

March 20, 2024 05:00

![]() 1984

1984

![]() 0

0

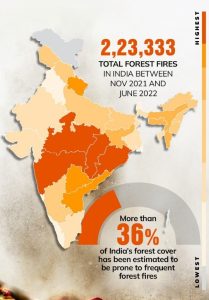

तमिलनाडु के नीलगिरी (Nilgiris) में कुन्नूर वन क्षेत्र (Coonoor Forest Range) में लगभग एक सप्ताह से वनाग्नि (Forest fires) की घटना देखी गई है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments