![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() July 18, 2025 04:22

July 18, 2025 04:22

![]() 338

338

![]() 0

0

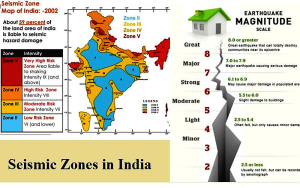

10 जुलाई, 2025 को दिल्ली के निकट उथले केंद्र वाले 4.4 तीव्रता के भूकंप ने शहर की गहन अवसंरचनात्मक कमजोरियों को उजागर कर दिया।

जुलाई 2025 में दिल्ली में आए भूकंप सुरक्षा और सम्मान के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित भूकंपीय लचीलेपन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। भवन निर्माण संहिताओं को लागू करना, लचीले बुनियादी ढाँचे में निवेश करना और जन जागरूकता SDG 11 (सतत् शहर) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) के अनुरूप हैं।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments