![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() March 28, 2025 02:16

March 28, 2025 02:16

![]() 618

618

![]() 0

0

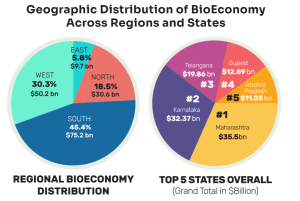

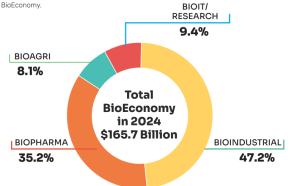

हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology) द्वारा भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (India BioEconomy Report) जारी की गई।

भारत की जैव अर्थव्यवस्था में सतत् विकास, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं। नियामक सुधारों, उन्नत अनुसंधान एवं विकास निवेश और लक्षित नीति प्रोत्साहनों के माध्यम से नियामक चुनौतियों का समाधान करना भारत के लिए वर्ष 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments