![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() November 10, 2025 03:37

November 10, 2025 03:37

![]() 464

464

![]() 0

0

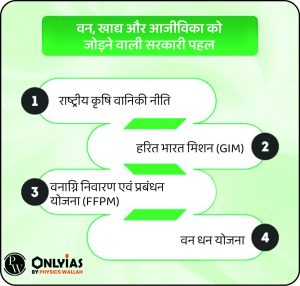

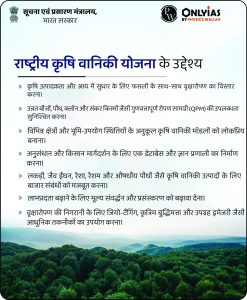

भारत आर्थिक विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में कार्य कर रहा है और हाल ही में संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को प्राथमिकता दे रहा है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना तथा 3.39 बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण करना है।

वन भारत की पारिस्थितिकी राजधानी तथा वर्ष 2047 के विकासशील भारत की आधारशिला हैं। 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि के पुनर्स्थापन का लक्ष्य लेकर संचालित हो रहा ग्रीन इंडिया मिशन 2025 इसी दृष्टिकोण का प्रतीक है। सामुदायिक भागीदारी, देशी प्रजातियों और नवोन्मेषी वित्तपोषण के साथ, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, जैव विविधता पुनरुद्धार तथा सतत् आजीविका के एक वैश्विक मॉडल का नेतृत्व कर सकता है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments