![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() November 06, 2025 04:06

November 06, 2025 04:06

![]() 223

223

![]() 0

0

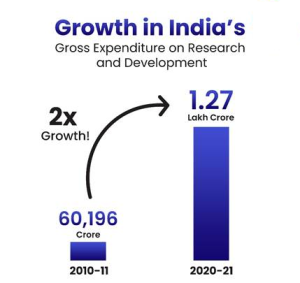

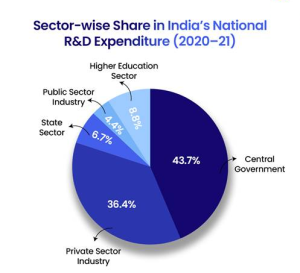

हाल ही में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC) 2025 के उद्घाटन के दौरान अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना शुरू की गई।

भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ₹1 लाख करोड़ की RDI योजना, ANRF और राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से फलने-फूलने के लिए तैयार है। मजबूत नीतिगत समर्थन और निरंतर अनुसंधान एवं विकास निवेश, वर्ष 2047 तक विकसित भारत को गति प्रदान करेगा और भारत को वैश्विक नवाचार में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments