![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() September 26, 2025 03:49

September 26, 2025 03:49

![]() 253

253

![]() 0

0

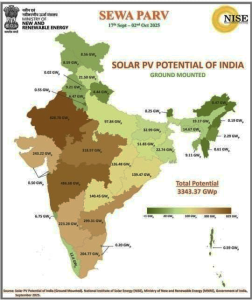

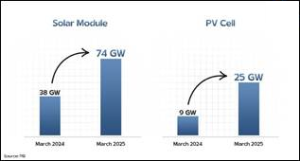

हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (National Institute of Solar Energy- NISE), गुरुग्राम में सौर पीवी क्षमता आकलन रिपोर्ट 2025 (Solar PV Potential Assessment Report 2025) और प्रथम सौर विनिर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (Solar Manufacturing Training Programme) का शुभारंभ किया।

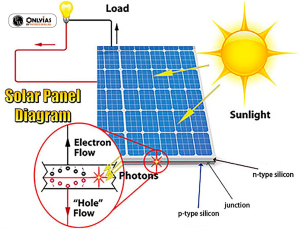

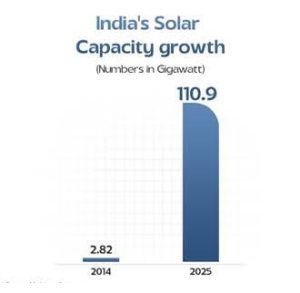

सौर ऊर्जा सतत् विकास लक्ष्य 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और भारत के सतत् विकास, समता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। सौर ऊर्जा को अपनाकर, भारत समावेशी विकास, पर्यावरण संरक्षण और अंतर-पीढ़ी समता सुनिश्चित कर सकता है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments