![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() April 16, 2025 03:41

April 16, 2025 03:41

![]() 2038

2038

![]() 0

0

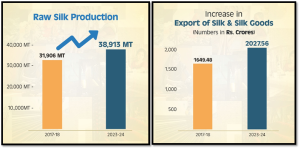

वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2023-24 में देश में 38,913 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन और 2,027.56 करोड़ रुपये मूल्य के रेशम उत्पादों का निर्यात किया, जिससे विश्व के दूसरे सबसे बड़े रेशम उत्पादक और शीर्ष उपभोक्ता के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।

| भारत में रेशम के प्रकार: भारत विश्व का एकमात्र देश है, जो सभी चार प्रमुख प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। | ||||

| प्रकार | रेशमकीट प्रजातियाँ | खाद्य पौधा | मुख्य राज्य | विशेषताएँ |

| शहतूत | बॉम्बिक्स मोरी | शहतूत के पत्ते | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर | मुलायम, चमकदार, सबसे सामान्य (92% हिस्सा)। |

| टसर | एन्थेरिया माइलिटा | अर्जुन, आसन | झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल | मोटा, ताँबे जैसा, साज-सज्जा में प्रयुक्त। |

| एरी | फिलोसामिया रिकिनी | अरंडी के पत्ते | असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा | स्पन सिल्क, गर्म, पर्यावरण अनुकूल (शांति रेशम)। |

| मुगा | एन्थेरिया असामेंसिस | सोम, सुआलु | असम (अनन्य), पूर्वोत्तर राज्य | सुनहरा-पीला, चमकदार, विरासत रेशम। |

भारत का रेशम उद्योग परंपरा और आर्थिक विकास का मिश्रण है, जिसे सिल्क समग्र (Silk Samagra) जैसी सरकारी योजनाओं से समर्थन मिलता है। कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार और बाजार विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके भारत अपनी वैश्विक रेशम व्यापार स्थिति में वृद्धि कर सकता है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments