![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() September 24, 2025 02:46

September 24, 2025 02:46

![]() 461

461

![]() 0

0

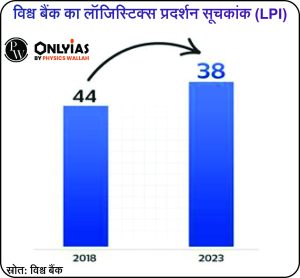

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) (2022) की तीसरी वर्षगाँठ मनाई गई।

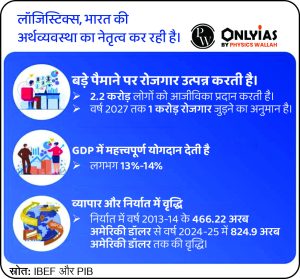

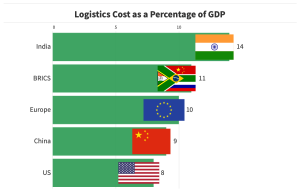

लॉजिस्टिक्स विकास, रोजगार और संतुलित विकास का एक प्रमुख प्रवर्तक है। आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करके, भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत@2047 विजन को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments