![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() February 06, 2025 03:50

February 06, 2025 03:50

![]() 296

296

![]() 0

0

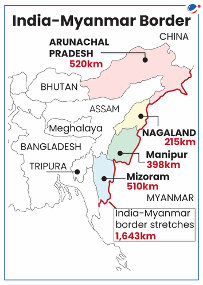

म्याँमार में गृहयुद्ध के कारण भारत में विशेष रूप से मणिपुर में मोरेह सीमा पर शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments