![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() July 18, 2025 03:02

July 18, 2025 03:02

![]() 579

579

![]() 0

0

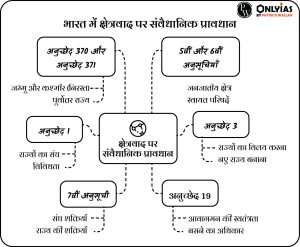

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा मत प्राप्त करने के लिए क्षेत्रवाद और धर्म का प्रयोग करने पर चिंता व्यक्त की है तथा इसे ‘समाज में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाले खतरनाक कृत्य’ के रूप में बताया है।

विभिन्न आयोगों द्वारा सिफारिशें

|

भारत में क्षेत्रवाद एक द्विआयामी अवधारणा है। हालाँकि यह स्थानीय पहचान को सशक्त और संघवाद को मजबूत कर सकता है, लेकिन अनियंत्रित क्षेत्रवाद—जब राजनीतिक अवसरवाद या सामाजिक-आर्थिक उपेक्षा से प्रेरित हो, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन सकता है। संवैधानिक समायोजन और सहयोगात्मक शासन के माध्यम से एक संतुलित, समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments