![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() April 24, 2025 03:13

April 24, 2025 03:13

![]() 1996

1996

![]() 0

0

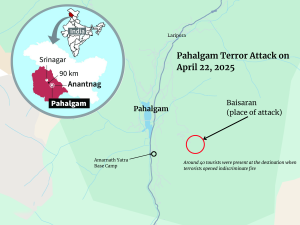

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कई पर्यटक मारे गए।

भारत में आतंकवाद, राज्य प्रायोजित समूहों, वैचारिक उग्रवाद और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों जैसे विविध कारकों से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। नागरिक स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा को संतुलित करके और गरीबी और कट्टरपंथ जैसे मूल कारणों को संबोधित करके, भारत इस बहुआयामी चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments