![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() November 27, 2025 03:11

November 27, 2025 03:11

![]() 140

140

![]() 0

0

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) तथा ‘यूएन वीमेन’ द्वारा जारी यूनाइटेड नेशंस फेमिसाइड रिपोर्ट, 2025 (United Nations Femicide Report, 2025) में यह आगाह किया गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या की जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 83,000 फेमिसाइड की घटनाएँ दर्ज की गई थीं।

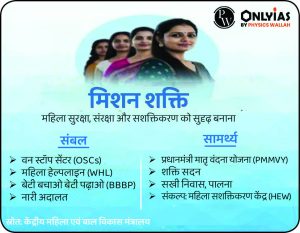

भारत में कानूनों, डिजिटल उपकरणों और पीड़ित-सहायता तंत्र में प्रगति के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ हिंसा जारी है। SDG5 (लैंगिक समानता) को प्राप्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन, संस्थागत जवाबदेही, और सुरक्षित, समावेशी स्थानों की आवश्यकता है ताकि समानता, सशक्तीकरण और भयमुक्त स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments