![]() Lokesh Pal

Lokesh Pal

![]() April 04, 2024 05:30

April 04, 2024 05:30

![]() 472

472

![]() 0

0

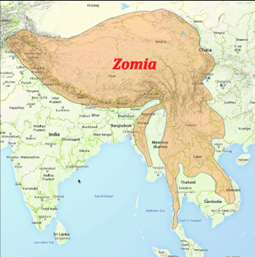

पिछले दशक की भारतीय विदेश नीति यह पता चलता है कि दक्षिण प्रशांत से अफ़्रीकी तट तक द्वीप राज्य और क्षेत्र भारत के बदलते भू- रणनीति का केंद्र बन गए हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति ऑडिट समुद्री अभिविन्यास और एक नई क्षेत्रीय सहभागिता योजना की ओर एक रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। बताई गई चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें रणनीतिक संबंध, क्षेत्रीय सहयोग और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय भागीदारी इत्यादि शामिल हैं।

<div class="new-fform">

</div>

Latest Comments