| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| डार्क ऑक्सीजन | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| कोणार्क का सूर्य मंदिर | art and culture, | GS Paper 1, |

| चीनी निर्यात प्रतिबंध हटाना | economy, | GS Paper 3, |

| 38वें राष्ट्रीय खेल | art and culture, | GS Paper 1, |

| 179 समुदायों को SC, ST और OBC सूची में शामिल करने की सिफारिश | social issues, | GS Paper 1, |

| ‘नर्व-मसल्स क्रॉसटॉक’: व्यायाम और तंत्रिका संबंधी विकास | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश | economy, | GS Paper 3, |

| हमास-इजरायल संघर्षविराम | international Relation, | GS Paper 2, |

| क्षमादान शक्ति में नैतिक दुविधा: बाइडेन द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग | ethics, | GS Paper 4, |

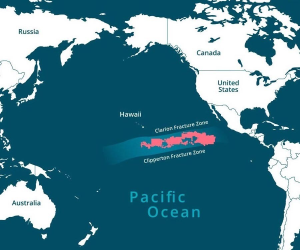

क्लेरियन-क्लिपरटन जोन में “डार्क ऑक्सीजन” उत्पादन की हालिया खोज ने पारंपरिक अध्ययन को चुनौती दी है कि ऑक्सीजन उत्पादन पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय खनन मंत्रालय ने ओडिशा सरकार के सहयोग से ओडिशा के सूर्य मंदिर, कोणार्क में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) प्रदर्शनी का आयोजन किया है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया, जिससे सितंबर 2025 में समाप्त होने वाले वर्ष 2024-25 सीजन के लिए एक मिलियन मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति मिल गई।

केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट, कलारीपयट्टु ने उत्तराखंड में 28 जनवरी, 2025 को शुरू होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूर्व ही विवाद उत्पन्न कर दिया है।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (AnSI) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (Tribal Research Institutes- TRI) ने 268 विमुक्त जनजातियों (Denotified Tribes- DNTs), खानाबदोश जनजातियों (Nomadic Tribes-NTs) और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों (Semi-Nomadic Tribes- SNTs) को वर्गीकृत करने के लिए एक नृवंशविज्ञान संबंधी अध्ययन किया है।

हाल ही में एडवांस्ड हेल्थकेयर मैटेरियल्स में प्रकाशित MIT इंजीनियरों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि व्यायाम शारीरिक और जैव रासायनिक प्रभावों के माध्यम से न्यूरॉन वृद्धि को उत्तेजित करता है।

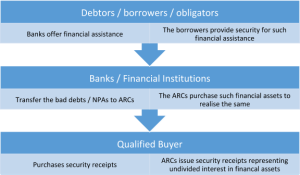

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिजर्व बैंक (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निर्देश, 2024 के माध्यम से परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया।

15 महीने के संघर्ष के बाद हमास और इजरायल संघर्ष विराम की त्रि-स्तरीय प्रक्रिया पर सहमत हो गए हैं।

बाल्फोर घोषणा

बाल्फोर घोषणा क्यों जारी की गई?

|

इजरायल-हमास संघर्षविराम मानवीय राहत तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी सफलता गहरे अविश्वास, राजनीतिक चुनौतियों तथा दीर्घकालिक समाधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। गाजा और व्यापक क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयास, मजबूत निगरानी और पुनर्निर्माण के साथ मिलकर आवश्यक हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबंधियों को माफ करने के लिए अपनी राष्ट्रपति पद की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे अमेरिका में सत्ता के दुरुपयोग और नैतिक शासन पर बहस छिड़ गई।

बाइडेन के मामले में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का दुरुपयोग, लोकतंत्र में मजबूत उत्तरदायी तंत्र की आवश्यकता को उजागर करता है। हालाँकि संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमादान प्रणाली में पर्याप्त जाँच का अभाव है, भारत जैसे देश कानूनी निगरानी के साथ कार्यकारी शक्ति को संतुलित करने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पारदर्शिता, नैतिक शासन और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देकर, राष्ट्र यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि क्षमादान शक्तियाँ व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के स्थान पर न्यायिक मानकों एवं सिद्धांतों के दायरे में हों।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>