| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी एवं RBI के उपाय | economy, | GS Paper 3, |

| केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित किया | Polity, | GS Paper 2, |

| एलियन प्लैनेट पर तीव्र जेट-स्ट्रीम पवनें | Geography, | GS Paper 1, |

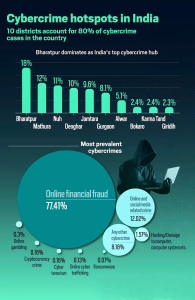

| साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन | internal security, | GS Paper 3, |

| इंदौर और उदयपुर विश्व के 31 आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| लाउडस्पीकर का उपयोग ‘धर्म का अनिवार्य हिस्सा’ नहीं | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| भारत-इंडोनेशिया संबंधों का विकास | international Relation, | GS Paper 2, |

भारत की बैंकिंग प्रणाली तरलता की कमी से जूझ रही है, जो 27 जनवरी, 2025 तक ₹3.13 लाख करोड़ तक पहुँच गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्थिरता एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति समायोजन के साथ-साथ कई तरलता उपाय प्रारंभ किए हैं।

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अधिसूचित किया है, जो एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का प्रावधान करती है।

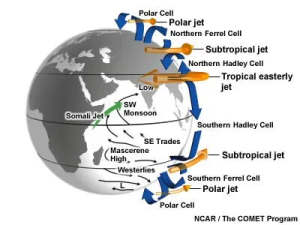

खगोलविदों ने WASP-127b पर 33,000 किमी./घंटा की आश्चर्यजनक गति से प्रवाहित पवनों की खोज की है, जो किसी भी ज्ञात ग्रह पर अब तक देखी गई सबसे तीव्र जेट-स्ट्रीम पवनें हैं।

WASP-127b पर पवनों की तीव्र गति के कई कारण हैं:

WASP-127b पर वायु प्रतिरूप को समझने से खगोलविदों को निम्नलिखित के बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को संकल्प 79/243 द्वारा अपनाया है।

इंदौर और उदयपुर, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में जगह बनाने वाले पहले दो भारतीय शहर बन गए हैं।

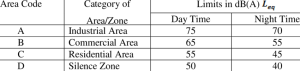

हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम (PAS) या किसी भी अन्य ध्वनि-उत्सर्जक गैजेट में डेसिबल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्निहित तंत्र का निर्माण करे, जिसका उपयोग पूजा स्थलों या संस्थानों में किया जाता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

भारत-इंडोनेशिया संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक आयामों के माध्यम से विकसित हुए हैं, दोनों देश रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हालाँकि व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक मतभेद जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, निरंतर सहयोग और प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने से क्षेत्रीय स्थिरता तथा विकास के लिए उनकी साझेदारी की पूरी क्षमता का दोहन किया जा सकता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>