| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

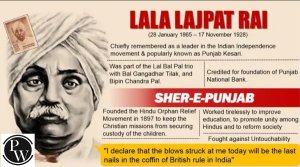

| पंजाब केसरी लाला लाजपत राय | History, | GS Paper 1, |

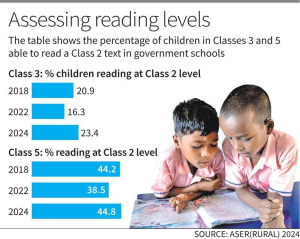

| शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 अधिसूचित | economy, | GS Paper 3, |

| 12 वर्ष बाद नामदफा टाइगर रिजर्व में हाथी की उपस्थिति | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| समाचारों में स्थान: सूरीनाम गणराज्य | Geography, | GS Paper 1, |

| कांगो संकट | Geography, | GS Paper 1, |

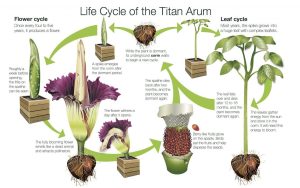

| कॉर्पस फ्लावर | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| सर्वोच्च न्यायालय के खंडित निर्णय | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| भारतीय रेलवे: मुद्दे और प्रस्तावित सुधार | Polity and governance , | GS Paper 2, |

प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को हमारे देश में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है।

हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2024 जारी की गई है।

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग के लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन द्वारा ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 प्रकाशित किए गए है।

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के नामदफा नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व में एक नर हाथी को देखा गया है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (Troop Comforts Limited) की एक इकाई, ऑर्डनेंस क्लोथिंग फैक्टरी (Ordnance Clothing Factory-OCF), अवाडी ने सूरीनाम गणराज्य को भारत का पहला रक्षा निर्यात ऑर्डर निष्पादित किया।

हाल ही में रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने पूर्वी कांगो (Congo) के रणनीतिक शहर गोमा (Goma) पर अधिकार करने का दावा किया है।

हाल ही में दुर्लभ कॉर्पस फ्लावर (Corpse Flower) का सिडनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक साथ पुष्पन हुआ है, जो कि एक दशक से अधिक समय के बाद सिडनी में पहली बार पुष्पन का प्रतीक है।

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजातियों और राज्य से बाहर पलायन कर गए मूल निवासियों को छोड़कर राज्य के सभी निवासियों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) को आधिकारिक रूप से लागू किया।

समान नागरिक संहिता (UCC) भारत में लैंगिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करने की दिशा में एक जटिल लेकिन महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, इसका कार्यान्वयन क्रमिक, परामर्शी और समावेशी होना चाहिए, जिसमें भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण (मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों में सामंजस्य स्थापित करना, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना) अनावश्यक संघर्षों को बढ़ावा दिए बिना सामाजिक सामंजस्य और कानूनी समानता प्राप्त करने की कुंजी होगी।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शवाधान मामले (Chhattisgarh Burial Case) में खंडित निर्णय दिया है।

हाल ही में महाराष्ट्र के जलगाँव में हुई रेल दुर्घटना ने भारतीय रेलवे में यात्री सुरक्षा और लापरवाही से जुड़े गंभीर मुद्दों को प्रकाश में ला दिया है।

हालाँकि भारतीय रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, आधुनिकीकरण, वित्तीय पुनर्गठन और तकनीकी प्रगति के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना इसकी दीर्घकालिक स्थिरता और दक्षता के लिए महत्त्वपूर्ण है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>