| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| MSME व्यापार सक्षमता एवं विपणन (TEAM) पहल | economy, | GS Paper 3, |

| संक्षेप में समाचार | ||

| रेटिनाल रोग और RNA चिकित्सा विज्ञान | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| शरावती लायन टेल्ड मकाक अभयारण्य | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम | social issues, | GS Paper 2, |

| नाभिकीय संलयन ऊर्जा | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| तीस्ता बाँध: सुरक्षा सर्वप्रथम | Environment, | GS Paper 3, |

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित राइजिंग एंड एसीलेरेटिंग MSME परफॉरमेंस (RAMP) कार्यक्रम के तहत MSME ‘’व्यापार सक्षमता तथा विपणन” (TEAM) पहल प्रारंभ की है।

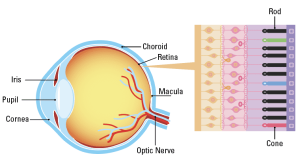

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व भर में 2.2 अरब से अधिक लोग किसी-न-किसी प्रकार की दृष्टि हानि का अनुभव करते हैं।

हाल ही में कर्नाटक के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने शरावती लायन टेल्ड मकाक अभयारण्य में शरावती पंप भंडारण परियोजना के लिए सशर्त मंजूरी दे दी है।

इन्फोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन और भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science-IISc) के सदस्यों के विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

SC और ST अधिनियम की न्यायिक व्याख्या

|

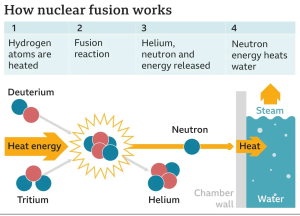

हाल ही में चीन में प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (Experimental Advanced Superconducting Tokamak-EAST) रिएक्टर ने 1,000 सेकंड (लगभग 17 मिनट) से अधिक समय तक अपनी परिचालन स्थिति बनाए रखकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

प्लाज्मा की स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ी-सी भी गड़बड़ी अभिक्रिया को बाधित कर सकती है, यही वजह है कि हाल ही में मिली सफलता महत्त्वपूर्ण है।

सिक्किम में ग्लेशियर झील के फटने से आई विनाशकारी बाढ़ के चौदह महीने बाद, जिसमें तीस्ता-3 बाँध बह गया और कई लोग मारे गए, पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि बाँध का पुनर्निर्माण किया जाए।

भारत में बाँध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियमन, आधुनिक बुनियादी ढाँचे, जलवायु अनुकूलन, AI-आधारित निगरानी, सार्वजनिक भागीदारी और वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इन रणनीतिक उपायों को लागू करके, भारत भविष्य में बाँध विफलताओं को रोक सकता है और जीवन, जल सुरक्षा तथा बुनियादी ढाँचे की रक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>