| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| चरम जलवायु घटनाओं के कारण दक्षिण-पश्चिम तट पर होने वाले प्रभाव | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS अधिनियम) के तहत दंड हेतु कड़े मानदंड | economy, | GS Paper 3, |

| ग्रीनलैंड की क्रिस्टल ब्लू झीलों के रंग में परिवर्तन | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| PG मेडिकल पाठ्यक्रमों में अधिवास के आधार पर कोटा संभव नहीं | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| घग्गर नदी का जल स्नान हेतु असुरक्षित: NGT पैनल | Polity, | GS Paper 2, |

| आर्कटिक सुरक्षा हेतु डेनमार्क द्वारा 2 बिलियन यूरो का निवेश | international Relation, | GS Paper 2, |

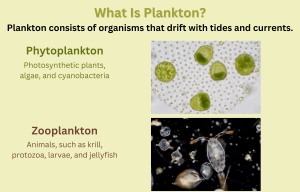

| शैवाल प्रस्फुटन हॉटस्पॉट | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| MSME के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना | economy, | GS Paper 3, |

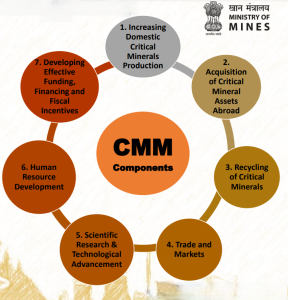

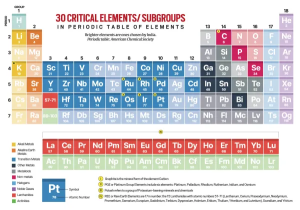

| राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन | economy, | GS Paper 3, |

‘कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ (Cusat), ‘यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लॉइटेशन’ (EUMETSAT) और ‘यू.के. मेट ऑफिस’ के शोधकर्ताओं की एक टीम के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संशोधित ढाँचे में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम [Payment and Settlement Systems Act-PSS Act] के तहत मौद्रिक दंड लगाने तथा अपराधों को कम करने के नियमों को कड़ा कर दिया है।

‘वायुमंडलीय नदियों से जुड़ी मिश्रित जलवायु चरम सीमाओं के बाद पश्चिमी ग्रीनलैंड की झीलों में अचानक परिवर्तन’ (Abrupt Transformation of West Greenland Lakes Following Compound Climate Extremes Associated with Atmospheric Rivers) नामक अध्ययन से पता चला है कि पश्चिमी ग्रीनलैंड में 7,500 से अधिक झीलें भूरे रंग की हो गई हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य कोटा के अंतर्गत स्नातकोत्तर (Postgraduate-PG) मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए अधिवास-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया, साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

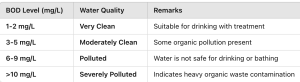

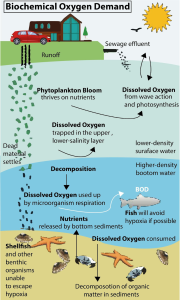

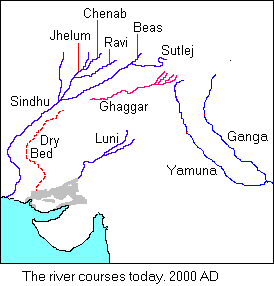

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा गठित एक संयुक्त समिति ने पाया है कि घग्गर नदी के जल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) की निर्धारित सीमा दो से तीन गुना अधिक है, जो इसके जल को स्नान हेतु अनुपयुक्त बनाता है।

डेनमार्क ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए 2 बिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है।

डेनमार्क की आर्कटिक रक्षा पहल बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों का प्रत्युत्तर देते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देती है।

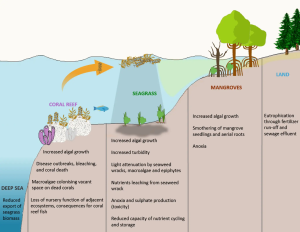

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services-INCOIS) द्वारा किए गए एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 9 प्रमुख शैवाल प्रस्फुटन हॉटस्पॉट की पहचान की है।

भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा 18,000 करोड़ रुपये के अपेक्षित निवेश के साथ राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission-NCMM) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission-NCMM) का उद्देश्य भारत की महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना और घरेलू अन्वेषण, पुनर्चक्रण और अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना है। तकनीकी प्रगति, वैश्विक सहयोग और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर, NCMM वैश्विक महत्त्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>