| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| सुखोई Su-57E | internal security, | GS Paper 3, |

| ‘पोंग डैम लेक’ वन्यजीव अभयारण्य | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| रोडोडेंड्रोन वाट्टी वृक्ष | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय | international Relation, | GS Paper 2, |

| राज्यपालों के आचरण पर केरल की याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय | politics and governance, | GS Paper 2, |

| सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रीय बजट 2025 | Health, | GS Paper 2, |

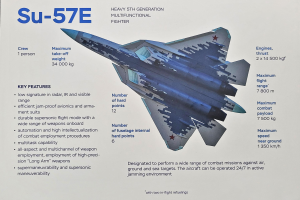

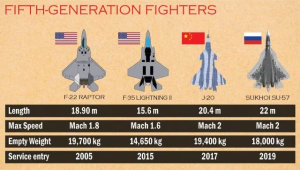

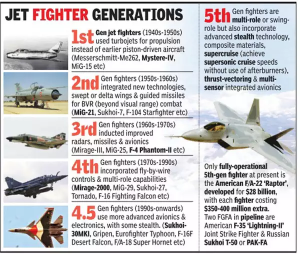

रूस का Su-57E स्टील्थ फाइटर (पाँचवीं पीढ़ी) का एक प्रोटोटाइप एयरो इंडिया 2025 में भाग लेने के लिए 6 फरवरी को बंगलूरू के येलहंका एयर बेस पर उतरा।

पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य (Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary) में वर्ष 2025 की वार्षिक पक्षी गणना में जलपक्षी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

नागालैंड के एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल के पास लगा हुआ एक दुर्लभ रोडोडेंड्रोन वाट्टी वृक्ष (Rhododendron Wattii Tree) इस प्रजाति के लिए तात्कालिक खतरे को उजागर करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल को निशाना बनाकर की गई जाँच के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिए।

केरल राज्य ने विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर देरी से मंजूरी देने या अनिश्चितकालीन रोक लगाने के संबंध में शीघ्र सुनवाई की माँग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना आवश्यक है, यदि:

केरल सरकार द्वारा दायर याचिका और तमिलनाडु के मामले द्वारा स्थापित मिसाल राज्यपालों तथा विपक्ष शासित राज्य सरकारों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है। विधेयकों की देरी से स्वीकृति या राष्ट्रपति को भेजे जाने से शासन की दक्षता एवं संवैधानिक अस्पष्टता पर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-26 के लिए 99,858.56 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो पिछले वित्त वर्ष से लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि है।

केंद्रीय बजट 2025 ने एक मजबूत नींव रखी है, लेकिन सतत विकास के लिए अधिक धन, निवारक देखभाल पर ध्यान और डिजिटल परिवर्तन आवश्यक हैं। बुनियादी ढांचे की कमी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और सामर्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करना भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>