| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| भारत में दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| कालबेलिया नृत्य और समुदाय | art and culture, | GS Paper 1, |

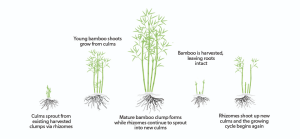

| पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (NBM) | economy, | GS Paper 3, |

| पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| अभियुक्त को गिरफ्तारी का आधार बताना: एक संवैधानिक आवश्यकता | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| संसदीय पैनल ने भारतीय मिशनों के व्यापक सुरक्षा आकलन की सिफारिश की | international Relation, | GS Paper 2, |

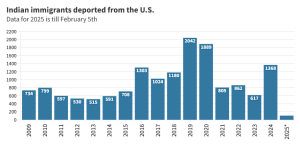

| अमेरिका, भारत और अवैध प्रवास | international Relation, | GS Paper 2, |

भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 के हिस्से के रूप में पहले राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना के लगभग तीन दशक बाद दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है।

अजमेर (किशनगढ़ तहसील) के भैरवई गाँव में स्थापित एक विद्यालय पिछले एक वर्ष से कालबेलिया महिलाओं को शिक्षा एवं उनके सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (National Bamboo Mission-NBM) ने बाँस की खेती, मूल्य संवर्द्धन और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना, ‘स्किल इंडिया प्रोग्राम’ (SIP) को वर्ष 2026 तक जारी रखने तथा पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना महज औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है।

अनुच्छेद-22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) का कार्यकाल 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

एक संसदीय पैनल ने विदेश मंत्रालय को विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों और चौकियों का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन करने की सलाह दी है।

हाल ही में 104 भारतीय निर्वासितों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में उतरा, जिसमें से वापस लौटे कई लोगों ने पूरी यात्रा के दौरान हथकड़ी लगाए जाने तथा शौचालयों तक सीमित पहुँच की शिकायत की।

डेरिएन गैप (Darien Gap) के बारे में

|

अवैध आव्रजन एक जटिल सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है, जो आर्थिक संकट, आकांक्षाओं और तस्करी नेटवर्क से प्रेरित है। भारत को मानव तस्करी पर कठोर कदम उठाते हुए कानूनी तरीके से प्रवास मार्गों के उपायों के साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को संतुलित करना चाहिए। भारत में कानूनी नौकरी प्रवास चैनलों को मजबूत करने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने जैसे उपाय, अवैध उत्प्रवास को कम करने में सहायता कर सकते हैं।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>