| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| भारत में बाघों की जनसंख्या: NCBS अध्ययन | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| UIDAI द्वारा निजी संस्थाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम अधिसूचित | Polity, | GS Paper 2, |

| CCEA ने एथेनॉल खरीद मूल्य में बढोतरी को मंजूरी दी | economy, | GS Paper 3, |

| पैराक्वेट विषाक्तता | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| भारत में चार नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| सर्वोच्च न्यायालय ने टेनरियों को पर्यावरण की अपूरणीय क्षति की प्रतिपूर्ति देने का आदेश दिया | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| ध्रुवीय भालू के फर: हानिकारक ‘फॉरएवर केमिकल्स’ को प्रतिस्थापित करने का एक संभावित समाधान | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| केंद्रीय बजट 2025-26 का सारांश | economy, | GS Paper 3, |

हाल ही में एक नए अध्ययन के अनुसार, पिछले दो दशकों में भारत में बाघों की आबादी में 30% की वृद्धि हुई है।

हाल ही में सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

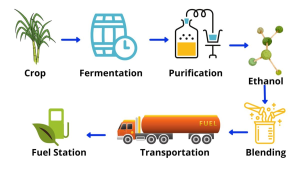

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMC) के लिए एथेनॉल खरीद मूल्य को 56.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दे दी है।

केरल में वर्ष 2022 में घटना के दौरान ‘पैराक्वेट’ नामक रासायनिक शाकनाशी का प्रयोग किया गया था।

2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले, भारत में चार और आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइटों के रूप में मान्यता दी गई है।

आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अनुसार, आर्द्रभूमि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

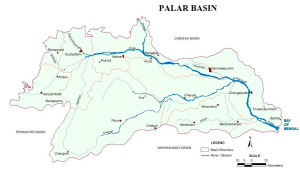

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में चमड़े के कारखानों ने पलार नदी में अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित अपशिष्टों को बहाकर पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँचाई है।

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि ध्रुवीय भालुओं के फर में एक अनोखा तैलीय पदार्थ होता है, जो बर्फ पर फिसलने या जल में गोता लगाने पर भी उन्हें सूखा रहने में सहायता करता है।

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 16 सहकारी बैंकों और समितियों के विरुद्ध प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (Enforcement Case Information Report- ECIR) दर्ज की है।

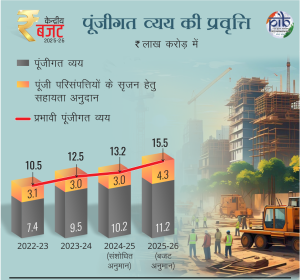

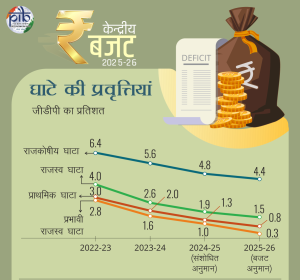

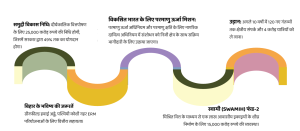

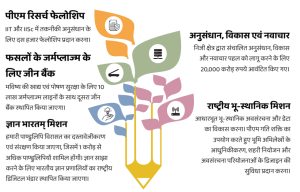

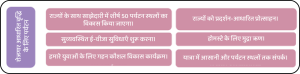

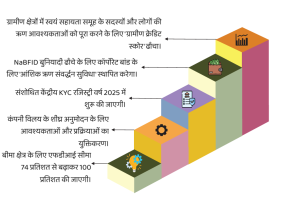

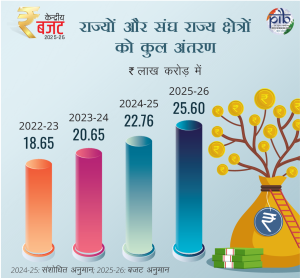

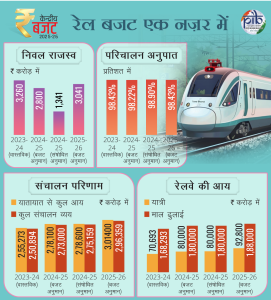

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने 01 फरवरी, 2025 संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया।

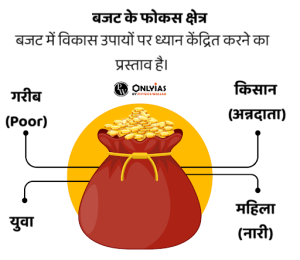

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए तेलुगु कवि और नाटककार गुरजादा अप्पा राव की प्रसिद्ध कहावत को उद्धृत किया, “एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं है; एक देश उसके लोग हैं” और लोगों पर केंद्रित बजट पर जोर दिया।

केंद्रीय बजट 2025-26 का विषय: ‘सबका विकास’ सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना।

केंद्रीय बजट 2025-2026 में विकास को गति देने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाने और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों को जारी रखने का वादा किया गया है।

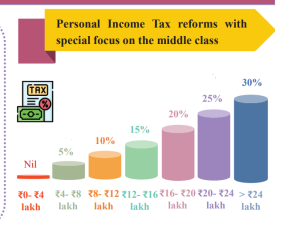

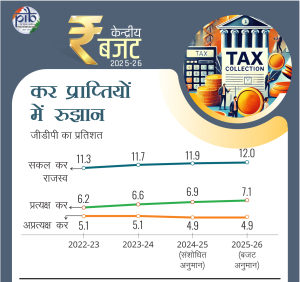

बजट का उद्देश्य भारत की विकास क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक सुधारों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है।

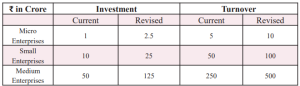

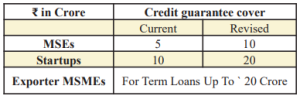

केंद्रीय बजट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि, MSME, निवेश और निर्यात, समावेशिता की भावना से निर्देशित सुधारों को एक रोडमैप के रूप में उपयोग करते हुए विकसित भारत की यात्रा में महत्त्वपूर्ण इंजन हैं।

आर्थिक विकास के पीछे सुधारों को प्रेरक शक्ति मानते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कारोबार को आसान बनाने, कराधान को सरल बनाने और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पिछले दशक के दौरान सरकार के निरंतर प्रयासों पर जोर दिया।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>