| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| मखाना: ‘काला हीरा’ | कृषि, | GS Paper 3, |

| नागरिकता के लिए कानूनी प्रणालियाँ | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण संशोधन नियम, 2025 | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| रस्टी-स्पॉटेड कैट | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| समाचारों में स्थान: कुर्दिस्तान क्षेत्र | Geography, | GS Paper 1, |

| महासागर समन्वय तंत्र | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| पृथ्वी पर उपस्थित प्रजातियाँ: गंभीर रूप से संकटग्रस्त से लेकर संभवतः विलुप्त तक | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल किया जाएगा | economy, | GS Paper 3, |

| बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% तक बढ़ाया गया | economy, | GS Paper 3, |

| दलहन आत्मनिर्भरता मिशन | economy, | GS Paper 3, |

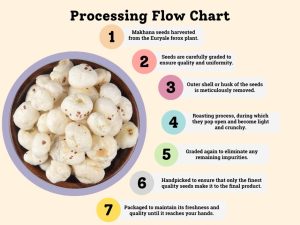

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार में ‘मखाना बोर्ड’ की स्थापना की घोषणा की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत बच्चों को अमेरिकी नागरिकता केवल तभी दी जाएगी, जब उनके माता-पिता के पास अमेरिकी नागरिकता या अमेरिकी ग्रीन कार्ड हो।

संविधान में नागरिकता: नागरिकता संघ सूची के अंतर्गत आती है और अनुच्छेद-5-11 द्वारा शासित होती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया गया है।

दुनिया की सबसे छोटी और सबसे कम वजनी जंगली बिल्ली, ‘रस्टी-स्पॉटेड कैट’ (Rusty-Spotted Cat) की पहली उपस्थिति बंगाल के वनों में दर्ज की गई है।

हाल ही में भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी है।

हाल ही में कैरेबियन और उत्तरी ब्राजील मग्नतट क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के लिए यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा ‘महासागर समन्वय तंत्र’ (Ocean Coordination Mechanism-OCM) प्रारंभ किया गया था।

वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि कठोर संरक्षण उपायों के बिना पृथ्वी पर उपस्थित कुछ अद्वितीय जीव अगले पाँच वर्षों में विलुप्त हो सकते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि ‘गिग वर्कर्स’ अब आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana-PMJAY) के तहत स्वास्थ्य सेवा लाभ के लिए पात्र होंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा।

FDI में 100% की वृद्धि और बीमा क्षेत्र में लक्षित सुधार भारत में पहुँच, नवाचार और वित्तीय समावेशन को अत्यधिक बढ़ावा दे सकते हैं। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, ग्रामीण पहुँच का विस्तार करके और उभरते जोखिमों को संबोधित करके, भारत वर्ष 2047 तक “सभी के लिए बीमा” के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

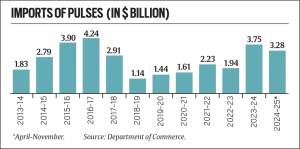

वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-2026 के केंद्रीय बजट में छह वर्ष की अवधि हेतु ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत की घोषणा की है।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कृषि संबंधी चुनौतियों, नीतिगत अस्पष्टताओं और जलवायु संबंधी कमजोरियों पर ध्यान देना आवश्यक है। इस मिशन की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, तकनीकी प्रगति और किसान-केंद्रित नीतियों पर निर्भर करेगी।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>