| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| गर्भ-इनि-दृष्टि (GARBH-INi-DRISHTI) डेटा रिपॉजिटरी | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| राजकोषीय घाटे से ऋण-GDP अनुपात की ओर बदलाव | economy, | GS Paper 3, |

| विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| संक्षेप में समाचार | ||

| क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के वर्ष 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| गोल्डन-हेडेड सिस्टिकोला | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| एथेनॉल ईंधन | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| केंद्रीय बजट वर्ष 2025 में जनजातीय कल्याण को बढ़ावा | Polity, | GS Paper 2, |

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा, गर्भ-इनि-दृष्टि (GARBH-INi-DRISHTI) डेटा रिपॉजिटरी प्रारंभ की है।

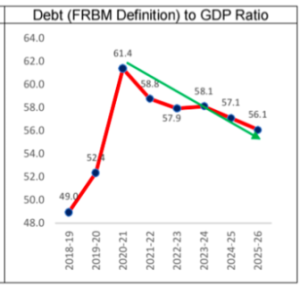

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से प्राथमिक राजकोषीय आधार के रूप में राजकोषीय घाटे से ऋण-से-GDP अनुपात में परिवर्तन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2031 तक ऋण-से-GDP अनुपात को 50±1% तक कम करना है।

राजकोषीय घाटे से ऋण-GDP अनुपात को प्राथमिक राजकोषीय आधार के रूप में अपनाने से भारत की राजकोषीय स्थिरता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है। संरचित ऋण-कटौती रणनीति को अपनाकर, सरकार का लक्ष्य वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना, ऋण-योग्यता में सुधार करना और विकासोन्मुख निवेशों के लिए राजकोषीय स्थान बनाना है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन और जिम्मेदार ऋण प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

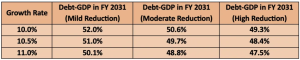

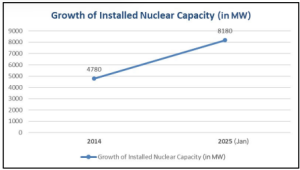

केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के अनुसंधान और विकास के लिए विकसित भारत हेतु परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की घोषणा की है।

नए खोजे गए क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के लगभग आठ वर्षों में पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई जा रही है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी, 2025 को केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के लिए एक अलग कानून बनाने का निर्देश दिया।

घरेलू कामगारों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि प्रवर्तन चुनौतियाँ बनी हुई हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश अधिकारों को औपचारिक रूप देने, शक्ति की गतिशीलता को पुनः परिभाषित करने तथा इस आवश्यक लेकिन कम मूल्य वाले कार्यबल में लाखों लोगों की गरिमा को बनाए रखने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

हाल ही में मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, इडुक्की में गोल्डन-हेडेड सिस्टिकोला की उपस्थिति दर्ज की ह, आमतौर पर यह पक्षी प्रजाति घास के मैदानों में पाई जाती है।

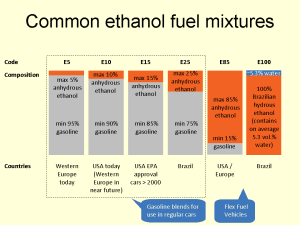

हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री ने घोषणा की कि भारत अगले दो महीनों के भीतर (वर्ष 2025 की शुरुआत में) पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

केंद्रीय बजट वर्ष 2025- 2026 जनजातीय कल्याण के लिए ऐतिहासिक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें पूरे भारत में 10.45 करोड़ जनजातीय लोगों के विकास के लिए वित्तपोषण में 45.79% की वृद्धि की गई है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा, आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देकर आदिवासी सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य आत्मनिर्भर, सशक्त आदिवासी समुदायों का निर्माण करना है, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>