| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| राज्य स्तर पर NIA क्षमता निर्माण | internal security, | GS Paper 3, |

| ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक-मुइवा’ (NSCN-IM) | internal security, | GS Paper 3, |

| बीदर की बहमनी वास्तुकला | indian history, | GS Paper 1, |

| अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| अमेरिकी फेड ब्याज दर में कटौती और इसका वैश्विक प्रभाव | economy, | GS Paper 3, |

| NCBC ने कुछ जातियों को OBC की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सलाह दी | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| सार्वजनिक नियुक्तियों में पात्रता नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| बौद्ध धर्म सांप्रदायिकता का मुकाबला करना सिखा सकता है: राष्ट्रपति | ethics, | GS Paper 4, |

| सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के ‘अल्पसंख्यक दर्जे’ पर वर्ष 1967 के निर्णय को खारिज किया | Polity and governance , | GS Paper 2, |

हाल ही में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 (Anti-Terror Conference 2024) ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NAI) की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक-मुइवा’ ( National Socialist Council of Nagaland Isak-Muivah- NSCN-IM) के महासचिव थुइंगलेंग मुइवा (Thuingaleng Muivah) ने भारत सरकार को एक कठोर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि वर्ष 2015 फ्रेमवर्क समझौतों का ‘अक्षरशः’ सम्मान नहीं किया गया तो सशस्त्र प्रतिरोध फिर से शुरू हो सकता है।

कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने ऐतिहासिक बीदर किले के अंदर 17 स्मारकों (जिनमें 16-खंबा मस्जिद, विभिन्न बहमनी शासकों की 14 कब्रें आदि शामिल हैं) को अपनी संपत्ति बताते हुए दावा प्रस्तुत किया है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) की अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 (Adaptation Gap Report 2024), जिसका शीर्षक है ‘कम हेल एंड हाई वाटर’ (Come Hell and High Water), ने जलवायु अनुकूलन प्रयासों में भारी वृद्धि की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है, विशेष रूप से COP29 में प्रतिबद्ध वित्तीय सहायता के माध्यम से।

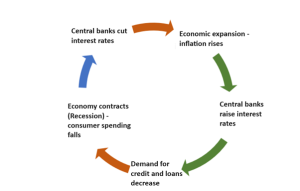

हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जो वर्ष 2024 में इसकी दूसरी कटौती है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes-NCBC) ने केंद्र सरकार से महाराष्ट्र की कम-से-कम सात जातियों और उनके समानार्थी शब्दों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए पात्रता मानदंड या ‘रूल ऑफ द गेम’ को भर्ती शुरू होने के बाद बीच में नहीं बदला जा सकता है।

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (International Buddhist Confederation) द्वारा आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

भारत सांस्कृतिक विरासत, शैक्षणिक पहल और कूटनीतिक प्रयासों को मिलाकर बुद्ध धम्म को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह प्रतिबद्धता न केवल इसकी ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करती है बल्कि बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं के माध्यम से वैश्विक शांति एवं एकता को भी बढ़ावा देती है।

सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से एक शैक्षणिक संस्थान के ‘अल्पसंख्यक चरित्र’ (Minority Character) को निर्धारित करने के लिए एक ‘समग्र और यथार्थवादी’ (Holistic and Realistic) परीक्षण निर्धारित किया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-30 के तहत विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

|

यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद-30 की व्याख्या को नया रूप देता है और भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों पर चल रही बहस में एक निर्णायक क्षण को चिह्नित करता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>