| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| काले पैरों वाले फैरेट्स की क्लोनिंग | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) पर भारत के रुख की समीक्षा | international Relation, | GS Paper 2, |

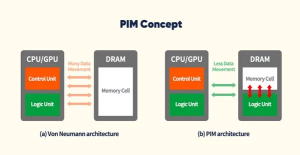

| प्रोसेसिंग-इन-मेमोरी (PIM) प्रौद्योगिकी | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| राज्यों और केंद्र के बीच ‘शुद्ध उधार सीमा’ को लेकर विवाद | economy, | GS Paper 3, |

| पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्च (MBRL) सिस्टम | internal security, | GS Paper 3, |

| दुनिया का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| हिसार में भारत की ‘अश्व प्रयोगशाला’ को वैश्विक मान्यता मिली | Science and Technology, | GS Paper 3, |

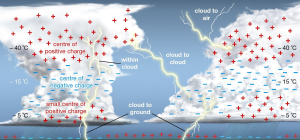

| भारत में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएँ | Science and Technology, | GS Paper 3, |

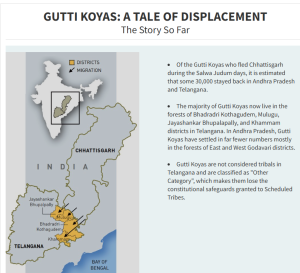

| गोट्टी कोया जनजातियाँ | social justice, | GS Paper 2, |

‘स्मिथसोनियन नेशनल जू एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टिट्यूट’ (Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute- SNZCBI), वाशिंगटन ने एंटोनिया नामक क्लोन मादा फैरेट से काले पैर वाले दो फैरेट्स (Ferrets) का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया।

एंटोनिया और उसके बच्चों की क्लोनिंग लुप्तप्राय प्रजातियों के आनुवंशिक प्रबंधन में प्रगति को दर्शाती है, यह दर्शाती है कि कैसे संगृहीत आनुवंशिक सामग्री दशकों बाद भी जैव विविधता प्रयासों को आगे बढ़ा सकती है। निरंतर अनुसंधान और क्लोनिंग के सतर्क अनुप्रयोग से संरक्षण रणनीतियों को बढ़ाया जा सकता है और विलुप्त होने के कगार पर खड़ी आबादी में लचीलापन बढ़ाया जा सकता है।

हाल ही में नीति आयोग के CEO ने कहा कि भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) का हिस्सा बनने पर पुनर्विचार करना चाहिए।

RCEP में चुनौतियाँ तो हैं ही, लेकिन यह वैश्विक बाजारों और आर्थिक वृद्धि का प्रवेश द्वार भी है। भारत की अनुपस्थिति क्षेत्रीय व्यापार नीति में उसके प्रभाव को कम कर सकती है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में उसके एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिससे दीर्घकालिक लाभों के लिए RCEP सदस्यता पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर बल मिलता है।

इजरायल ने PyPIM सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो कंप्यूटर को केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (Central Processing Unit- CPU) की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए सीधे मेमोरी में डेटा को संसाधित करने में सक्षम बनाता है।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केरल के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product- GSDP) के 3% की शुद्ध उधार सीमा (Net Borrowing Ceiling- NBC) लगाई है।

दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य विभिन्न रणनीतियों को अपना सकते हैं। ये उपाय घाटे को कम करने, राजस्व बढ़ाने, ऋण प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

फ्राँस अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत की पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्च (MBRL) प्रणाली खरीदने पर विचार कर रहा है।

‘नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (NTPC) ने फ्लू गैस (Flue Gas) से प्राप्त CO2 को प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (Proton Exchange Membrane- PEM) इलेक्ट्रोलाइजर से उत्पादित हाइड्रोजन के साथ सफलतापूर्वक संश्लेषित करने की घोषणा की, जिसे बाद में मेथेनॉल में परिवर्तित कर दिया गया।

हरियाणा के हिसार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (Indian Council of Agricultural Research- National Research Centre on Equines: ICAR- NRC Equine) को ‘इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस’ (Equine Piroplasmosis) के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health- WOAH) ‘रिफरेंस लैबोरेटरी स्टेटस’ दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएँ (Lightning Strikes) आम और घातक होती जा रही हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरकारों से गोट्टी कोया जनजातियों (Gotti Koya Tribals) की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>