| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| राष्ट्रीय शिक्षा दिवस | indian history, | GS Paper 1, |

| डिजिटल यूरो | economy, | GS Paper 3, |

| स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट: WMO | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| सीसा (लेड) प्रदूषण | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| पेलिकन | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| खाद्य एवं कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| भारत की पवन ऊर्जा क्षमता | economy, | GS Paper 3, |

| दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता एक मानवीय और मौलिक अधिकार है: सर्वोच्च न्यायालय | Polity and governance , | GS Paper 2, |

11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (National Education Day) के रूप में मनाया जाता है।

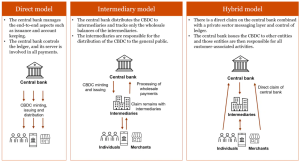

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (European Central Bank- ECB) डिजिटल यूरो (Digital Euro) विकसित करने की प्रक्रिया में है। इस परियोजना का ‘तैयारी चरण’ (Preparation Phase) नवंबर 2024 में शुरू हुआ।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) में जारी अपनी ‘स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024’ रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि अल नीनो (El Nino) के कारण वर्ष 2024 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष होने वाला है।

‘साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट’ में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि पटना, भारत और कराची एवं पेशावर, पाकिस्तान से लिए गए हल्दी के नमूनों में सीसा (लेड) का स्तर 1,000 μg/g से अधिक था, जो कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित 10 μg/g नियामक सीमा से कहीं अधिक था।

नवंबर 2024 के पहले सप्ताह में तेलिनेलापुरम पक्षी अभयारण्य (Telineelapuram Bird Sanctuary) में साइबेरिया से पेलिकन (Pelicans) का आना शुरू हो गया और ये पक्षी अगले वर्ष मार्च 2025 के अंत तक यहाँ रहेंगे।

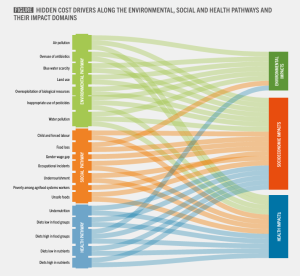

खाद्य एवं कृषि स्थिति 2024 (State of Food and Agriculture 2024) रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में कृषि-खाद्य प्रणालियों की छिपी लागत काफी अधिक है, जो मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न के कारण है।

अगस्त 2024 में, तमिलनाडु सरकार ने पुरानी हो रही पवन टर्बाइनों की समस्या से निपटने के लिए ‘पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु पुनर्शक्तीकरण, नवीनीकरण और जीवन विस्तार नीति – 2024’ (Tamil Nadu Repowering, Refurbishment and Life Extension Policy for Wind Power Projects – 2024) पेश की।

राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि पर्यावरण, सेवाओं एवं अवसरों तक पहुँच का अधिकार दिव्यांग व्यक्तियों (PWDs) के लिए एक मौलिक मानव अधिकार है।

दिव्यांगता अधिकारों के मॉडल

|

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करना न केवल मौलिक अधिकार है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसके लिए समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानूनी, सामाजिक और ढाँचागत सुधारों की आवश्यकता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>