| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| कोचिंग सेंटरों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नए नियम | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| संक्षेप में समाचार | ||

| जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, नियम | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया | Defense and Security, | GS Paper 3, |

| ‘सी रैंचिंग’ और कृत्रिम रीफ परियोजना | कृषि, | GS Paper 3, |

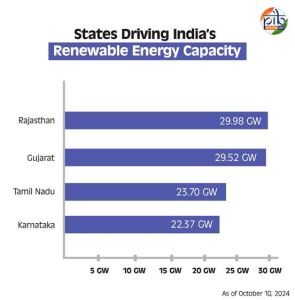

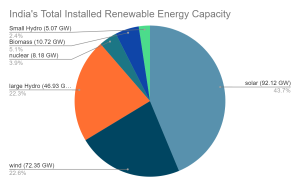

| भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र | economy, | GS Paper 3, |

| वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार | art and culture, | GS Paper 1, |

| प्रथम भारत-अमेरिका, हिंद महासागर वार्ता | international Relation, | GS Paper 2, |

| विश्व मधुमेह दिवस | Health, | GS Paper 2, |

| जवाहरलाल नेहरू | art and culture,History, | GS Paper 1, |

| प्रदूषण मुक्त वातावरण और पटाखों पर प्रतिबंध पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| उर्वरकों के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनोकोटिंग | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय | Polity and governance , | GS Paper 2, |

12 नवंबर, 2024 को केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) (जाँच करने एवं जुर्माना लगाने का तरीका) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जो तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है।

हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने ‘लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल’ (Long Range Land Attack Cruise Missile- LRLACM) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

हाल ही में समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और मछली पकड़ने की सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देने के एक प्रयास के रूप में, ‘सी रैंचिंग’ और कृत्रिम रीफ परियोजना (Artificial Reef Project) के हिस्से के रूप में केरल के विझिंजम के तट पर 20 हजार पोम्पानो फिंगरलिंग्स [ट्रेचिनोटस ब्लोची (Trachinotus Blochii)] को छोड़ा गया।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) से जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, एक वर्ष में कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में 24.2 गीगावाट (13.5%) की प्रभावशाली वृद्धि हुई है।

ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे (Samantha Harvey) को उनके उपन्यास ऑर्बिटल (Orbital) के लिए प्रतिष्ठित वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार (Booker Prize) से सम्मानित किया गया है।

हिंद महासागर क्षेत्र में जारी सहयोग को और गहरा करते हुए, भारत और अमेरिका पहली अमेरिकी-भारत हिंद महासागर वार्ता (U.S.-India Indian Ocean Dialogue) आयोजित करने के लिए तैयार हैं।

लैंसेट अध्ययन में बताया गया है कि वैश्विक मधुमेह के मामलों में से एक-चौथाई से अधिक भारत में हैं, और लगभग 21.2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं।

जवाहरलाल नेहरू के प्रकाशित तथा अप्रकाशित कार्यों को प्रदर्शित करने वाला एक मल्टीमीडिया डिजिटल संग्रह, जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि (Jawaharlal Nehru Memorial Fund- JNMF) 14 नवंबर, 2025 को उनकी जयंती पर जारी किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल को उल्लेखित करते हुए कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है।

नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Nano Science and Technology- INST), मोहाली के शोधकर्ताओं ने उर्वरकों के लिए एक ‘नोवेल बायोडिग्रेडेबल नैनोकोटिंग’ विकसित की है, जो धीमी गति से उत्सर्जन को सक्षम करके पोषक तत्त्वों के उपयोग की दक्षता को बढ़ा सकती है।

नैनोटेक्नोलॉजी (Nanotechnology)

नैनो उर्वरक (Nano fertilizers)

|

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, केवल अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के आधार पर ध्वस्त करना असंवैधानिक है।

बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संवैधानिक अधिकारों को कायम रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालाँकि, मनमाने ढंग से तोड़फोड़ को रोकने और नागरिकों की गरिमा की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता तथा दिशा-निर्देशों के सख्त जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>