| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| 39 श्रेणियों के उद्योगों के लिए दोहरी पारिस्थितिकी मंजूरी नहीं | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

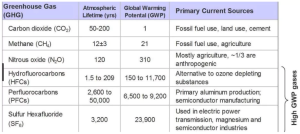

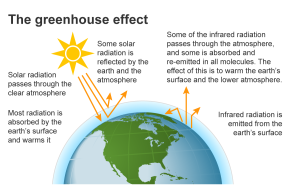

| ग्लोबल वार्मिंग में CO2 का सबसे अधिक योगदान क्यों है? | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

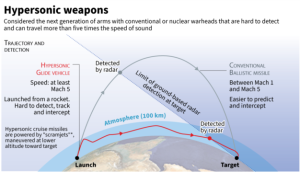

| भारत द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का ‘ऐतिहासिक’ उड़ान परीक्षण किया | Defense and Security, | GS Paper 3, |

| भारत की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी | Science and Technology, | GS Paper 3, |

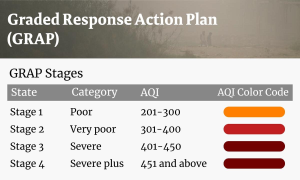

| दिल्ली में GRAP का चरण-IV | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| कासरगोड में पहली बार देखा गया लाल सिर वाला गिद्ध | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| IOC-UNESCO द्वारा गाँवों को ‘सुनामी रेडी’ के रूप में मान्यता | Geography, | GS Paper 1, |

| सहकारी समितियाँ | Polity and governance , | GS Paper 2, |

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 39 श्रेणी के उद्योगों को अपने उद्योग चलाने की अनुमति के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State pollution control Boards) से संपर्क करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दे दी है।

‘ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट’ (Global Carbon Project) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जीवाश्म ईंधन के जलने से भारत में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन वर्ष 2024 में 4.6% बढ़ने की उम्मीद है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

भारत ने ओडिशा के तट से दूर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

सरकारी दूरसंचार प्रदाता BSNL ने भारत की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा (Direct-to-Device Satellite Internet Service) शुरू की है, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

D2D सैटेलाइट तकनीक में कनेक्टिविटी में क्रांति लाने की अपार संभावनाएँ हैं, विशेषकर भारत जैसे देशों में। यह डिजिटल डिवाइड को पाट सकता है, दूरदराज के समुदायों को सशक्त बना सकता है और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। हालाँकि, लागत, विलंबता और विनियामक ढाँचे से संबंधित चुनौतियों का समाधान इसके सफल कार्यान्वयन के लिए महत्त्वपूर्ण है।

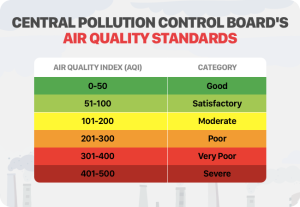

NCR एवं आसपास के क्षेत्रों में ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर जाने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan- GRAP) चरण IV पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

हाल ही में केरल के कासरगोड (Kasaragod) में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) ‘रेड हेडेड वल्चर’ या लाल सिर वाला गिद्ध (Red-Headed Vulture) देखा गया है, जो इस क्षेत्र की पक्षी जैव विविधता (Avian Biodiversity) में एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास, सहयोग और हानिकारक प्रथाओं के सख्त विनियमन की आवश्यकता है। भारत की बहुआयामी पहल, इन महत्त्वपूर्ण अपमार्जक पक्षियों की संख्या में कमी को रोकने और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए उनकी सुरक्षा हेतु एक आशाजनक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करती है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन-अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (Intergovernmental Oceanographic Commission of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation: IOC-UNESCO) ने इंडोनेशिया में दूसरे वैश्विक सुनामी संगोष्ठी (Global Tsunami Symposium) के दौरान ओडिशा के 24 तटीय गाँवों को ‘सुनामी रेडी’ (Tsunami Ready) के रूप में मान्यता दी है।

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था (Indian Farmers Fertilizer Cooperative- IFFCO) भारत के 18 अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (International Cooperative Alliance- ICA) सदस्य संगठनों के सहयोग से ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है।

भारत में सहकारी आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ है, जो सरकारी नीतियों, सामाजिक सुधारों और आर्थिक स्थितियों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित है।

भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारी समितियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने लाखों लोगों को सशक्त बनाया है, आजीविका में सुधार किया है और राष्ट्रीय विकास में योगदान दिया है। यहाँ उनकी प्रमुख भूमिकाओं पर चर्चा की गई है:

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>