| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| लैंगिक समानता और सशक्तीकरण | social justice, | GS Paper 2, |

| संक्षेप में समाचार | ||

| सतत् व्यापार सूचकांक 2024 | economy, | GS Paper 3, |

| ‘वन डे वन जीनोम’ पहल | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| भारत-नाइजीरिया संबंध | international Relation, | GS Paper 2, |

| ओडिशा के देबरीगढ़ में इंडियन बाइसन की गणना | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन में देरी पर सवाल उठाए | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड | disaster management, | GS Paper 3, |

| 19वाँ G20 शिखर सम्मेलन | international Relation, | GS Paper 2, |

| गणित की समस्याओं को हल करने के लिए ‘इंजीनियर’ बैक्टीरिया | Science and Technology, | GS Paper 3, |

“लैंगिक समानता और सशक्तीकरण के लिए नए मार्ग तैयार करना: बीजिंग+30 समीक्षा पर एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रिपोर्ट” शीर्षक वाली रिपोर्ट को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित महिला सशक्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ESCAP और ‘यूएन वूमेन’ द्वारा लॉन्च किया गया।

महिलाओं पर विश्व सम्मेलन (World Conferences on Women)

|

लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए कानूनी, सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है ताकि एक समावेशी समाज बनाया जा सके, जहाँ हर कोई अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके।

सतत् व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology- DBT) एवं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा नवाचार परिषद (Biotechnology Research and Innovation Council- BRIC) ने भारत की विस्तृत सूक्ष्मजीव विविधता को उजागर करने के लिए ‘वन डे वन जीनोम’ पहल शुरू की।

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया संघीय गणराज्य का दौरा किया।

हाल ही में, देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (Debrigarh Wildlife Sanctuary) में जानवरों की पहली गणना में इंडियन बाइसन (Indian Bisons) या गौर (Gaurs) की गणना की गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के राष्ट्रपति के आदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड के लिए परिसीमन प्रक्रिया में देरी के बारे में पूछताछ की, जिसमें स्थगन अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।

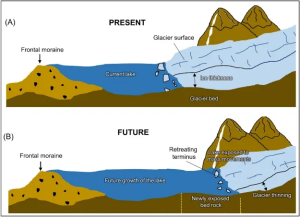

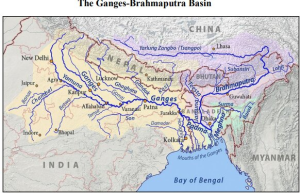

दो समुदाय आधारित हिमालयी संगठनों ने अक्टूबर 2023 में घटित हुई विनाशकारी ‘ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ (Glacial Lake Outburst Flood- GLOF) की घटना के बाद तीस्ता घाटी में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है।

हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन, गाजा और लेबनान में हो रहे संघर्ष तथा भुखमरी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

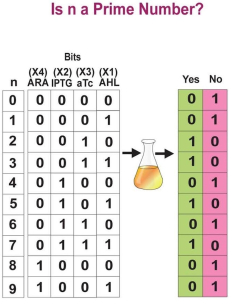

कोलकाता स्थित ‘साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स’ (Saha Institute of Nuclear Physics) के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटेशनल कार्य करने के लिए ‘बैक्टीरियल’ कंप्यूटर (Bacterial Computers) बनाए हैं।

बैक्टीरियल कंप्यूटर कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क (ANNs) की तरह व्यवहार करते हैं।

बैक्टीरियल कंप्यूटिंग जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ती है, जो सूक्ष्म स्तर पर कंप्यूटेशनल चुनौतियों के लिए आशाजनक समाधान प्रदान करती है। हालाँकि नैतिकता, सुरक्षा और मापनीयता के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं, निरंतर अनुसंधान और नवाचार स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं उससे परे परिवर्तनकारी अनुप्रयोगों के लिए इसकी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>