| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| 19वाँ G20 रियो शिखर सम्मेलन 2024 | international Relation, | GS Paper 2, |

| संक्षेप में समाचार | ||

| पैकेज्ड खाद्य सामग्री एवं लेबलिंग | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| नेफिथ्रोमाइसिन: भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| केंद्रीय मूल्य वर्द्धित कर (CENVAT) | economy, | GS Paper 3, |

| उत्कल केशरी डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती | indian history, | GS Paper 1, |

| केंद्र ने तमिलनाडु में टंगस्टन खनन को मंजूरी दी | economy, | GS Paper 3, |

| बाँदीपुर टाइगर रिजर्व | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI 2025) रिपोर्ट | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| महासागरीय ऊष्मा ने अटलांटिक हरिकेन विंड की गति बढ़ा दी: अध्ययन | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| सोशल मीडिया और लोकतंत्र | Polity and governance , | GS Paper 2, |

हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वाँ G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।

वर्ष 2026 तक, जब सभी G20 देश कम-से-कम एक बार अध्यक्षता कर चुके होंगे, यह मील का पत्थर वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए समूह की सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का अवसर है।

एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव (ATNi), ‘ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स’ के अपने पाँचवें संस्करण में, विभिन्न क्षेत्रों में बेचे जाने वाले खाद्य एवं पेय (Food And Beverage- F&B) उत्पादों की स्वास्थ्य प्रदता संबंधी असमानताओं पर प्रकाश डालता है।

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक ‘नेफिथ्रोमाइसिन’ को औपचारिक रूप से लॉन्च किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल टावरों एवं प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग (Prefabricated Buildings- PFBs) की स्थापना के लिए केंद्रीय मूल्य वर्द्धित कर (Central Value Added Tax- CENVAT) क्रेडिट का दावा करने की अनुमति दी है, जो उत्पाद शुल्क के अधीन हैं।

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती मना रहा है।

केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के मदुरै के अरिटापट्टी (Arittapatti) में टंगस्टन खनन की अनुमति दी।

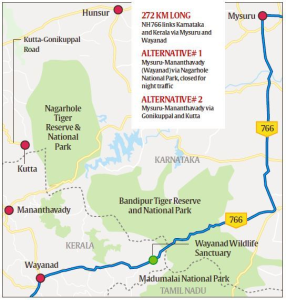

कर्नाटक वन विभाग ने बाँदीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में स्थित बेलाडाकुप्पे श्री महादेश्वरस्वामी मंदिर के वार्षिक जठरा पर प्रतिबंध लगा दिया है।

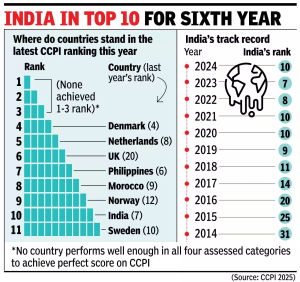

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI 2025) रिपोर्ट में भारत को 10वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

हाल ही में जारी एक नए विश्लेषण के अनुसार, मानव जनित समुद्री तापमान वृद्धि के कारण वर्ष 2024 में प्रत्येक अटलांटिक हरिकेन की अधिकतम वायु गति में वृद्धि हुई है।

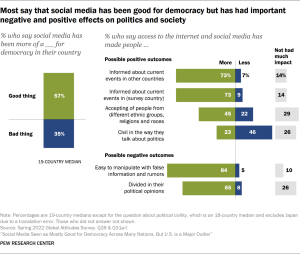

गार्जियन अखबार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बहिष्कार करने का फैसला किया, क्योंकि इसने एक निश्चित उम्मीदवार के पक्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने में भूमिका निभाई थी और इसके मालिक एलन मस्क ने राजनीतिक विमर्श को आकार देने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था।

लोकतंत्र का तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली से है, जो लोगों की भागीदारी को सक्षम बनाती है और मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते, इस भागीदारी को सुगम बनाता है।

सोशल मीडिया के राजनीतिक प्रभाव को विनियमित करना

|

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>