| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| विश्व मत्स्य दिवस | economy, | GS Paper 3, |

| आदर्श गौशाला: संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र वाली भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) मूल्यांकन रिपोर्ट | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| जलीय कृषि में उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ: बायोफ्लोक प्रौद्योगिकी और पुनर्चक्रण जलीय कृषि प्रणालियाँ (RAS) | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| रूस का नया परमाणु सिद्धांत | international Relation, | GS Paper 2, |

| विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता संबंधी कार्यवाही | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| ईरान द्वारा ‘एडवांस सेंट्रीफ्यूज’ लॉन्च करने की योजना | Science and Technology, | GS Paper 2, |

| दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियमों को अधिसूचित करना | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| 29वाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व भर में विश्व मत्स्य दिवस (World Fisheries Day) मनाया जाता है।

आदर्श गौशाला, ग्वालियर मध्य प्रदेश ने भारत की पहली आधुनिक, आत्मनिर्भर गौशाला की स्थापना करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र स्थापित है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड आकलन संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

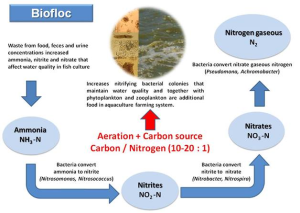

भारत के जलीय कृषि क्षेत्र में बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी (Biofloc Technology-BFT) और ‘पुनर्चक्रण जलीय कृषि प्रणालियों’ (Recirculating Aquaculture Systems-RAS) को अधिक अपनाया गया है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा परमाणु हथियार नीति (Nuclear Weapons Policy) को अद्यतन किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के छ: विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगाते हुए उन्हें अस्थायी राहत प्रदान दी, जिन्हें वर्ष 2023 में मुख्य संसदीय सचिव (Chief Parliamentary Secretaries- CPS) नियुक्त किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के सहयोग की कमी की आलोचना करने वाले प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में ईरान ने ‘नए एवं उन्नत’ सेंट्रीफ्यूज लॉन्च करने की योजना बनाई है।

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 को अधिसूचित किया, जिसमें दूरसंचार संस्थाओं के लिए कड़े सुरक्षा उपाय एवं जवाबदेही को शामिल किया गया है।

हाल ही में, वार्षिक वैश्विक जलवायु सम्मेलन, COP-29, बाकू, अजरबैजान में संपन्न हुआ।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>