| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण माफ करना | economy, | GS Paper 3, |

| अटल इनोवेशन मिशन के अगले चरण को कैबिनेट की मंजूरी | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| ‘मेजर एटमाॅस्फियर चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट’ (MACE) टेलीस्कोप | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ पद की व्याख्या | Polity, | GS Paper 2, |

| बलवंत राजोआना की दया याचिका | politics and governance, | GS Paper 2, |

| भारत की 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम संबंधी दुविधा | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| राज्य-विशिष्ट आपदाएँ | Geography, | GS Paper 1, |

| ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| पेन्नयार नदी जल विवाद | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) | कृषि, | GS Paper 3, |

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण माफ करने में 18.2 प्रतिशत की कमी आई है, तथापि मार्च में समाप्त वर्ष में 1/5वें हिस्से से अधिक बैंकों द्वारा माफ किए गए ऋणों की राशि में वृद्धि देखी गई।

केंद्रीय कैबिनेट ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission- AIM) को कार्य के बढ़े हुए दायरे एवं 2,750 करोड़ रुपये के बजट के साथ 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।

‘मेजर एटमाॅस्फियरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट’ (MACE) टेलीस्कोप एक अत्याधुनिक ग्राउंड आधारित गामा-रे टेलीस्कोप है, जिसका उद्घाटन हानले, लद्दाख में किया गया।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द जोड़े गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने के लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया।

सोनी के PS5 प्रो को भारत में लॉन्च नहीं किया जा रहा है क्योंकि भारत ने अभी तक IEEE 802.11be (वाई-फाई 7) में प्रयोग होने वाले 6GHz वायरलेस बैंड को अनुमति नहीं दी है।

वाई-फाई

|

तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीटवेव को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया है। साथ ही राज्य ने राहत कार्यों में शामिल लोगों सहित गर्मी से संबंधित कारणों से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और क्लाइमेट क्लब ने COP29 में ऊर्जा दिवस पर ‘ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म’ (GMP) लॉन्च किया।

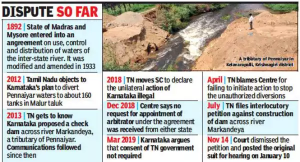

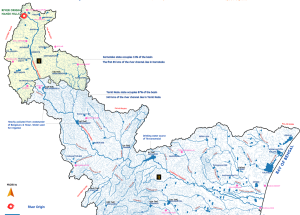

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पेन्नयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

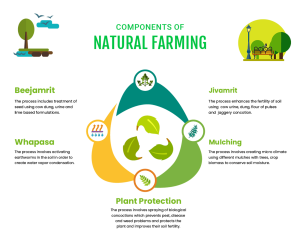

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती की अपनी मुख्य परियोजना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming-NMNF) का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming-NMNF) का उद्देश्य टिकाऊ, रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और किसान लचीलापन बढ़ाना है। इसकी सफलता मजबूत नीति समर्थन और भागीदारी के साथ किसान प्रशिक्षण, बुनियादी ढाँचे और बाजार पहुँच जैसी चुनौतियों का समाधान करने पर निर्भर करती है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>