| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता | Environment, | GS Paper 3, |

| सदनों का स्थगन | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| स्जोग्रेन रोग | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| भारत में रोजगार परिदृश्य | economy, | GS Paper 3, |

| अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| संक्षेप में समाचार | ||

| चक्रवात फेंगल | Geography, | GS Paper 1, |

| वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| वर्ष 2023-24 में दुग्ध, मांस और अंडे के उत्पादन में वृद्धि: केंद्र | economy, | GS Paper 3, |

| संभल मस्जिद को लेकर विवाद | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| कोटा लाभ के लिए धर्मांतरण | Polity, | GS Paper 2, |

| सर्वोच्च न्यायालय का सरकार को CIC, SICs में रिक्त पदों को भरने का निर्देश | Polity, | GS Paper 2, |

| भारतीय संविधान: भारत को आगे ले जाने वाला एक जीवंत दस्तावेज | Polity and governance , | GS Paper 2, |

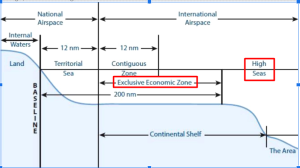

भारत द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (Biodiversity Beyond National Jurisdiction- BBNJ) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने के मात्र 14 मिनट बाद ही विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

27 नवंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्षी सदस्य अडानी समूह से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा पर जोर दे रहे थे।

भारत में स्जोग्रेन रोग के मरीज निदान और लक्षणों के प्रबंधन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

देश में रोजगार परिदृश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न श्रम बल संकेतकों के आधार पर सकारात्मक संकेत दे रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का वैश्विक सम्मेलन 25 से 30 नवंबर, 2024 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा।

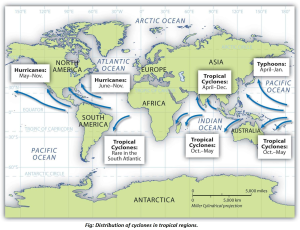

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौजूदा उच्च दाब के चक्रवात में बदलने की संभावना और तूफान के तमिलनाडु तट से टकराने की संभावना की घोषणा की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना को मंजूरी दे दी है।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा तैयार ‘बेसिक एनिमल हसबेंडरी स्टैटिस्टिक्स 2024’ के अनुसार, देश में दुग्ध उत्पादन में वर्ष 2022-23 के अनुमान की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि देखी गई।

संभल मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब एक याचिका में दावा किया गया कि संभल में 16वीं सदी की जामा मस्जिद एक प्राचीन हरि हर मंदिर पर बनाई गई थी, जिसके कारण न्यायालय के आदेश पर सर्वेक्षण, विरोध एवं हिंसक झड़पें हुईं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें एक ईसाई परिवार में जन्मी लेकिन नौकरी में आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू होने का दावा करने वाली महिला को अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाण-पत्र देने से इनकार कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात पर गंभीरता से विचार किया कि सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत शीर्ष अपीलीय निकाय, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में कुल ग्यारह स्वीकृत पदों में से आठ रिक्त हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। हालाँकि, रिक्तियों, देरी, प्रक्रियात्मक अक्षमताओं और RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करना एक खुली और जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देने में इसकी क्षमता को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आवश्यक है।

26 नवंबर को भारत ने वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगाँठ मनाई।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>