| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| ई-दाखिल पोर्टल | Polity, | GS Paper 2, |

| NAFSCOB हीरक जयंती समारोह | economy, | GS Paper 3, |

| प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड | Defense and Security, | GS Paper 3, |

| सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन | internal security, | GS Paper 3, |

| मनरेगा कर्मियों का हटाया जाना | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| आपदा न्यूनीकरण एवं क्षमता निर्माण के लिए वित्त पोषण | disaster management, | GS Paper 3, |

| संक्षेप में समाचार | ||

| युद्ध के बीच ‘डार्क टूरिज्म’ | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| पृथ्वी की धुरी का झुकाव | Geography, | GS Paper 1, |

| ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 | Environment, | GS Paper 3, |

उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही में ‘ई-दाखिल’ पोर्टल के सफल राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की, जो अब भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में प्रारंभ हुआ है।

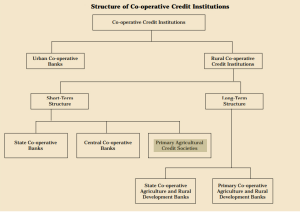

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ (NAFSCOB) को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को अधिक व्यवहार्य, पारदर्शी और आधुनिक बनाने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

NAFSCOB की भूमिका

थल सेनाध्यक्ष (COAS) ने मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री की चार बटालियनों को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किए।

हाल ही में सेना को पूर्वी क्षेत्र में तैनाती के लिए एंड्योर एयर सिस्टम्स से खरीदे गए सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन प्राप्त हुए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा जॉब कार्ड से नाम हटाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।

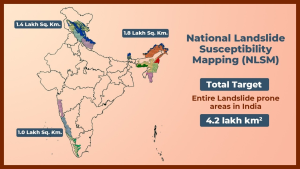

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (HLC) ने भारत में आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

मृत्यु या त्रासदी से जुड़े स्थलों की बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य के यात्रा को डार्क टूरिज्म या शोक पर्यटन के रूप में संबोधित किया जाता है।

‘जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स’ में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि अत्यधिक भूजल निष्कर्षण के कारण पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है।

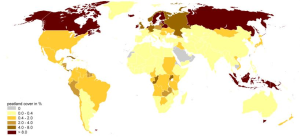

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के ‘ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव’ द्वारा ‘ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस (GPHA), 2024 प्रकाशित किया गया है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>