| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| समाचारों में स्थान – ब्राजील | Geography, | GS Paper 1, |

| खगोलविदों द्वारा खोजा गया पहला ‘ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम’ | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| भारत में स्थिर ग्रामीण वेतन /मजदूरी का विरोधाभास | economy, | GS Paper 3, |

| भारतीय शहरों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ | urbanization, | GS Paper 2, |

| केरल की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP) | Environment and Ecology, | GS Paper 3, |

| साइबर अपराध में सोशल इंजीनियरिंग तकनीकें | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| ISRO के सूर्य मिशन आदित्य L1 से पहला तार्किक परिणाम प्राप्त हुआ | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| रिमोट सेंसिंग सिस्टम LiDAR | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देना | economy, | GS Paper 3, |

ब्राजील ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative- BRI) में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिससे वह भारत के बाद इस परियोजना से बाहर होने वाला दूसरा ब्रिक्स सदस्य बन गया है।

हाल ही में शोधकर्ताओं ने खगोलीय प्रेक्षणों के विश्लेषण के माध्यम से एक अनोखे ब्लैक होल, V404 सिग्नी (V404 Cygni) की खोज की है।

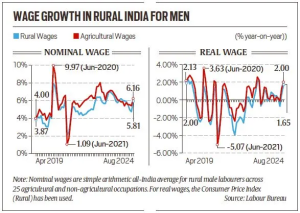

भारत की आर्थिक वृद्धि के बावजूद, ग्रामीण मजदूरी/ वेतन स्थिर रही है, नाममात्र वृद्धि मुद्रास्फीति से मुश्किल आगे निकल पाई है और वास्तविक मजदूरी वृद्धि न्यूनतम बनी हुई है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में।

31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस (World Cities Day) मनाया गया, जिसका उद्देश्य शहरीकरण चुनौतियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और सतत् शहरी विकास में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (Coastal Zone Management Plan- CZMP) को मंजूरी दे दी है।

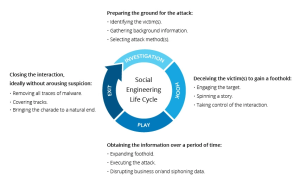

साइबर अपराधियों द्वारा सोशल इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को ठगने के नए साधन के रूप में दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉइड पैकेज प्रारूप (APK) फाइलों का उपयोग किया जा रहा है।

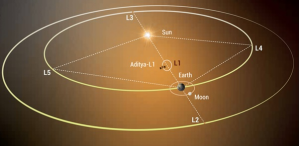

आदित्य-L1 मिशन का पहला तार्किक परिणाम सामने आ गया है।

आदित्य-L1 मिशन ने अपने प्राथमिक पेलोड, ‘विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ’ (Visible Emission Line Coronagraph- VELC) का उपयोग करके 16 जुलाई को सूर्य से ‘कोरोनल मास इजेक्शन’ के प्रारंभ समय का सटीक अनुमान लगाने में अपनी पहली वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है।

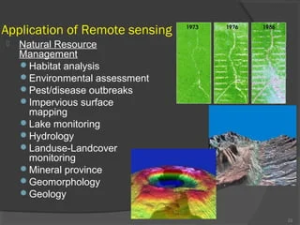

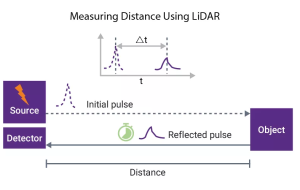

शोधकर्ताओं ने ‘लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग’ (Light Detection and Ranging- LiDAR) तकनीक का उपयोग करके मेक्सिको के घने जंगल में छिपे एक पहले से अज्ञात माया सभ्यता के शहर की पहचान की है।

अवैतनिक देखभाल कार्य, पालन-पोषण तथा घरेलू जिम्मेदारियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान की अदृश्यता अनुसंधान एवं चर्चा का एक बढ़ता हुआ विषय रहा है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>