| Title | Subject | Paper |

|---|---|---|

| संक्षेप में समाचार | ||

| IL-35-मध्यस्थ इम्यूनोथेरेपी | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| विनबैक्स 2024 | international Relation, | GS Paper 2, |

| देशबंधु चितरंजन दास | indian history, | GS Paper 1, |

| RNA एडिटिंग में सफलता | Science and Technology, | GS Paper 3, |

| पीएम-विद्या लक्ष्मी योजना | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| एंग्लो-इंडियन आरक्षण | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय | economy, | GS Paper 3, |

| साधारण कानून की वैधता की जाँच में मूल संरचना सिद्धांत की सीमा | Polity and governance , | GS Paper 2, |

| अमेरिकी चुनाव, 2024: भारत और विश्व के लिए संभावित निहितार्थ | international Relation, | GS Paper 2, |

गुवाहाटी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान (Institute of Advanced Study in Science and Technology-IASST) के शोधकर्ताओं ने एक आशाजनक प्रोटीन, IL-35 की पहचान की है, जो टाइप 1 मधुमेह और ऑटोइम्यून मधुमेह के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स (VINBAX) 2024 का पाँचवाँ संस्करण 4 नवंबर, 2024 को भारत के अंबाला में शुरू हुआ।

5 नवंबर, 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ने देशबंधु चितरंजन दास की जयंती पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

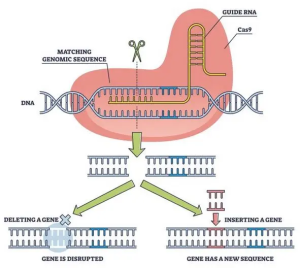

हाल ही में मैसाचुसेट्स स्थित बायोटेक कंपनी वेव लाइफ साइंसेज नैदानिक स्तर पर RNA एडिटिंग करके आनुवंशिक विकार का इलाज करने वाली पहली कंपनी बन गई है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्रक पीएम विद्या लक्ष्मी योजना (PM-Vidya Laxmi Scheme) को मंजूरी दी।

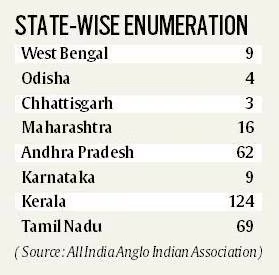

भारत में एंग्लो-इंडियन समुदाय, जिसका प्रतिनिधित्व उसके नेताओं द्वारा किया जाता है, ने केंद्र सरकार से लोकसभा (संसद के निम्न सदन) और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षित सीटें बहाल करने का आह्वान किया है।

भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks- RRB) का विलय कर उनकी संख्या 43 से घटाकर 28 करने का प्रस्ताव दिया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की वैधता निर्धारित करने वाले मामले से निपटते समय मूल संरचना सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून की वैधता को चुनौती नही दी जा सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ भारत, इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ मजबूत संबंध उसके व्यापार, सुरक्षा और भू-राजनीतिक हितों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत तथा अमेरिका में तेजी से जटिल होते वैश्विक परिदृश्य में पारस्परिक आर्थिक विकास, सुरक्षा और रणनीतिक हितों के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को पुनः परिभाषित करने की क्षमता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">

</div>